歴史・現状

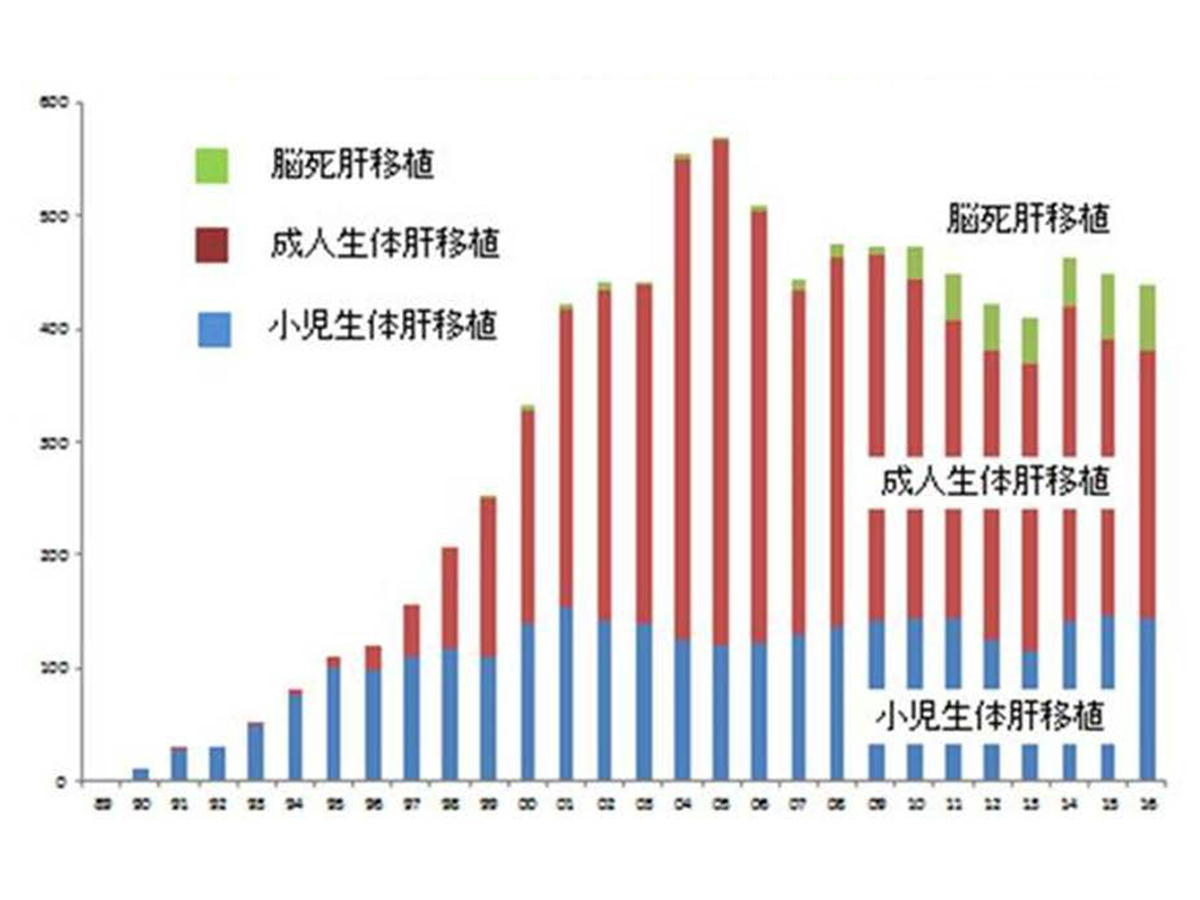

肝移植は1960年代に欧米で開始され、わが国でも1964年に胆道閉鎖症の患児に死体肝移植が実施されたとの報告があります。しかし日本では、その後、肝移植は実施されないままでしたが、主に欧米における先駆者たちの努力により手術手技が改良、確立され、一方で有効な免疫抑制剤が開発され、また術後管理が進歩し、良好な治療成績が報告されるようになりました。このような欧米諸国における移植医療の進歩を背景に、1989年、わが国で初めての生体肝移植が胆道閉鎖症の患児に実施され、さらに1990年代に入って医療環境が整備されるとともに数多くの生体肝移植が実施されるようになりました。現在、肝移植は肝不全に対する有用な治療法として広く実施されています。図は、わが国の年間の肝移植実施数の推移(出典、日本肝移植研究会、2016)を示します。

1997年、臓器移植法が施行され脳死ドナーからの臓器移植が可能となりました。しかし、欧米とは異なり脳死肝移植の実施数は少なく、わが国では肝移植の大部分を生体がドナーとなる生体肝移植が占めています。

生体肝移植(生体部分肝移植)

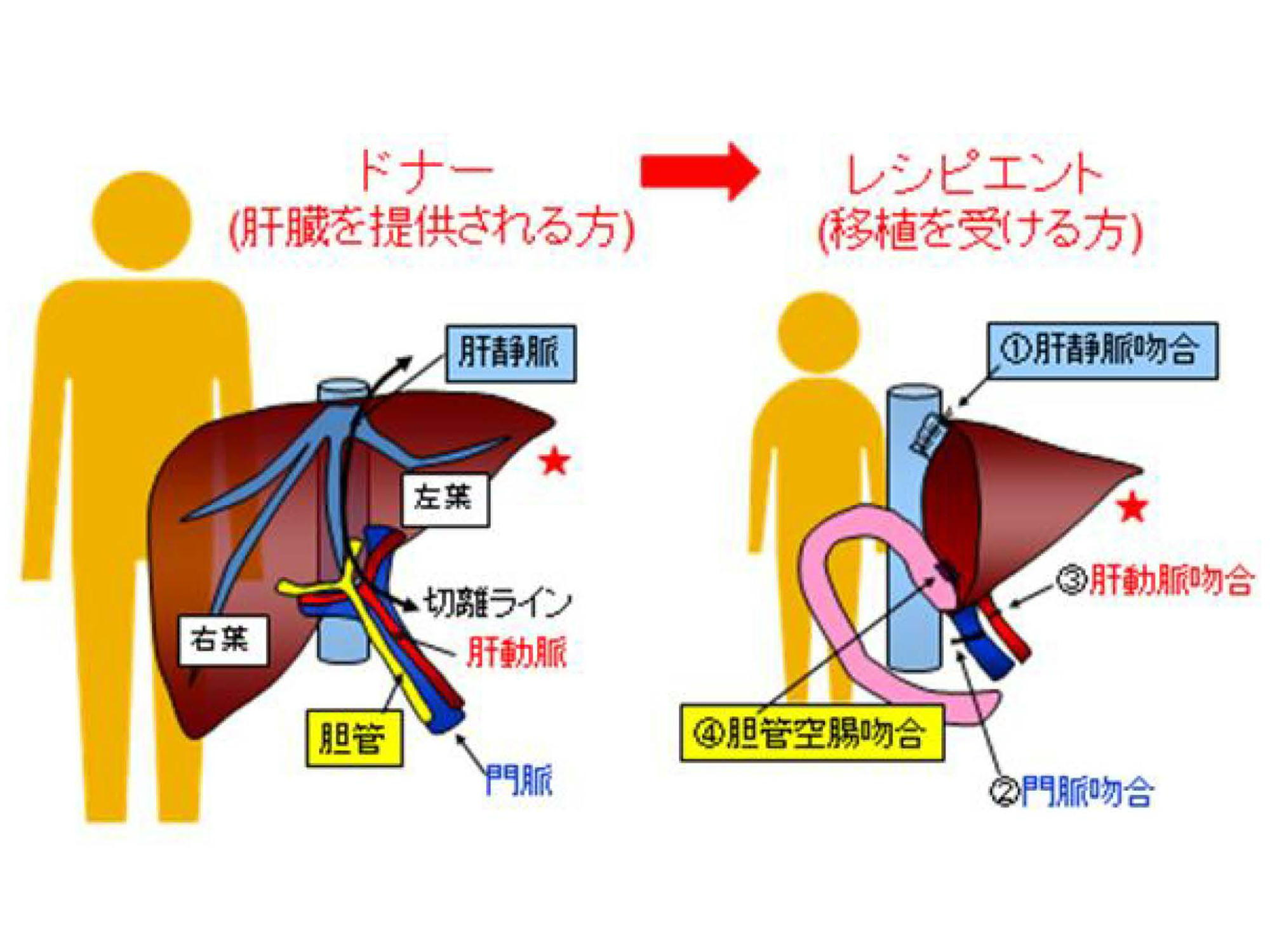

生体肝移植(生体部分肝移植)は、移植を必要とする患者(レシピーエント)の働きが弱くなった肝臓を全て取り除き、肝臓を提供するドナー(通常、近親者)から肝臓の一部を摘出して、これを移植する方法です。図は、成人から小児への生体肝移植術を示します。

生体肝移植には、肝臓を提供するという自発的な意思をもったドナーの存在が必要です。表に脳死肝移植、生体肝移植それぞれの特徴、違いを示します。

| 脳死肝移植 | 生体肝移植 | |

|---|---|---|

| ドナー | 脳死者 | 健康人(通常、近親者) |

| 利点 | 全肝臓を提供できる | 予定手術 提供される肝臓の状態がよい |

| 欠点 | 緊急手術 移植肝機能不全のリスク |

健康人の手術 肝臓の一部のみを提供可能 |

生体肝移植の利点は、予定手術が可能で、また特に、状態のよい肝臓を移植できることです。しかし健康人に手術を行い肝臓の一部を摘出しなければならないことが大きな欠点です。

肝移植の適応(対象疾患)

肝移植の適応(対象疾患)は、肝硬変、急性肝不全、代謝性肝疾患、腫瘍性疾患に分類され、病気の状態により肝移植を実施すべきかどうかの判断が行われます。肝硬変では肝臓全体が固くなり、肝臓の働きが極めて悪くなった状態(非代償性肝硬変)が肝移植の適応となります。肝臓の機能が急激に悪くなる状態(急性肝不全)や、肝臓の働きの一部にもともと問題があり正常に機能しない状態(代謝性肝疾患)も肝移植の対象です。また肝臓に腫瘍ができ手術などの治療では治癒が望めない場合には肝移植が治療の選択肢となります。表に代表的な肝移植の適応疾患を示します。

| 小児 | 胆道閉鎖症、劇症肝不全(原因不明、B型肝炎など)、先天性代謝異常(ウィルソン病、OTC欠損症など)、アラジール症候群、肝芽腫、先天性門脈欠損症 など |

|---|---|

| 成人 | 肝がん(肝細胞癌)、非アルコール性脂肪肝炎、原発性胆汁性肝硬変、ウィルス性(B型・C型肝炎)肝硬変、急性肝不全(原因不明、B型肝炎、薬剤性)、原発性硬化性胆管炎、自己免疫性肝炎 など |

肝移植の治療成績(生存率・合併症)

1)肝移植後の治療成績(生存率)(出典、日本肝移植研究会、2016)

| 1年(移植後) | 5年 | |

|---|---|---|

| 日本 | 85% | 79% |

| 18歳未満 | 89% | 86% |

| 18歳以上 | 82% | 73% |

| 米国 | 87% | 73% |

日本では肝移植の95%が生体肝移植であるのに対し、米国では脳死肝移植が95%を占めます。移植法は異なりますが治療成績はほぼ同様です。

2)肝移植の合併症

| 早期 | 血管合併症(血栓症・吻合部狭窄)、胆道合併症(吻合部狭窄・胆汁瘻)、腸管穿孔、腹腔内出血、腸閉塞、急性拒絶反応、感染症(細菌、真菌)、移植後糖尿病 など |

|---|---|

| 長期 | 日和見感染症(サイトメガロウィルス、EBウィルス、ニューモシスティス肺炎など)、血管合併症(血栓症・吻合部狭窄)、胆管吻合部狭窄、肝機能障害、原疾患の再発、腸閉塞 など |

肝移植では、合併症の可能性に対処するため、経験を有する医療チームによる適切な管理と合併症の予防対策が必要不可欠です。

肝移植医療の実際

生体肝移植では、生体ドナーとレシピエントの手術を同時に並行して行います。通常の外科手術と異なり、大がかりな手術です。移植手術の実施に際しては、あらかじめ移植に関わる医療スタッフが繰り返し検討し万全の準備を行なうとともに、病院全体の会議(適応・倫理委員会等)で本当に移植手術が最善の選択(望ましい治療)か否かを討議し、手術に臨むことになります。