小腸閉鎖症の発生・診断

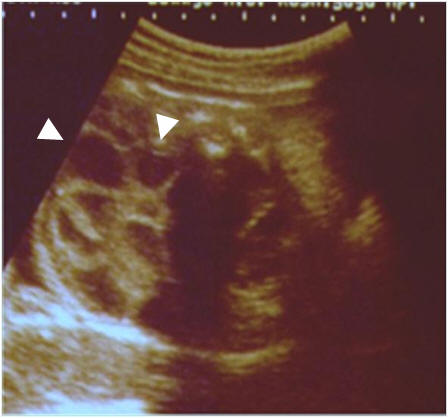

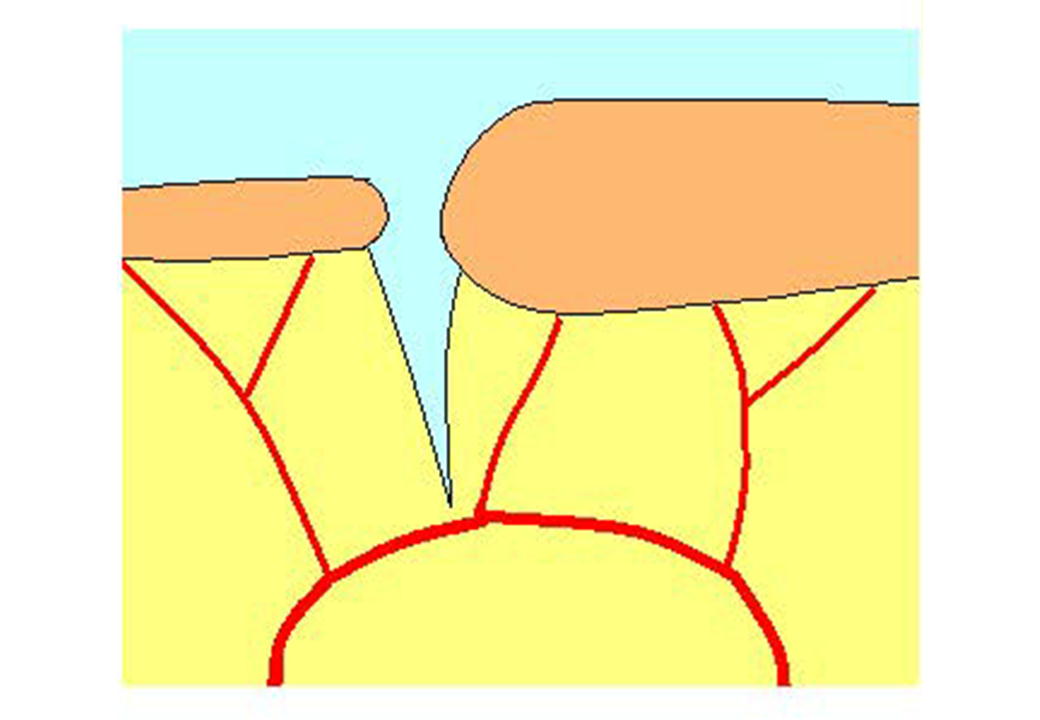

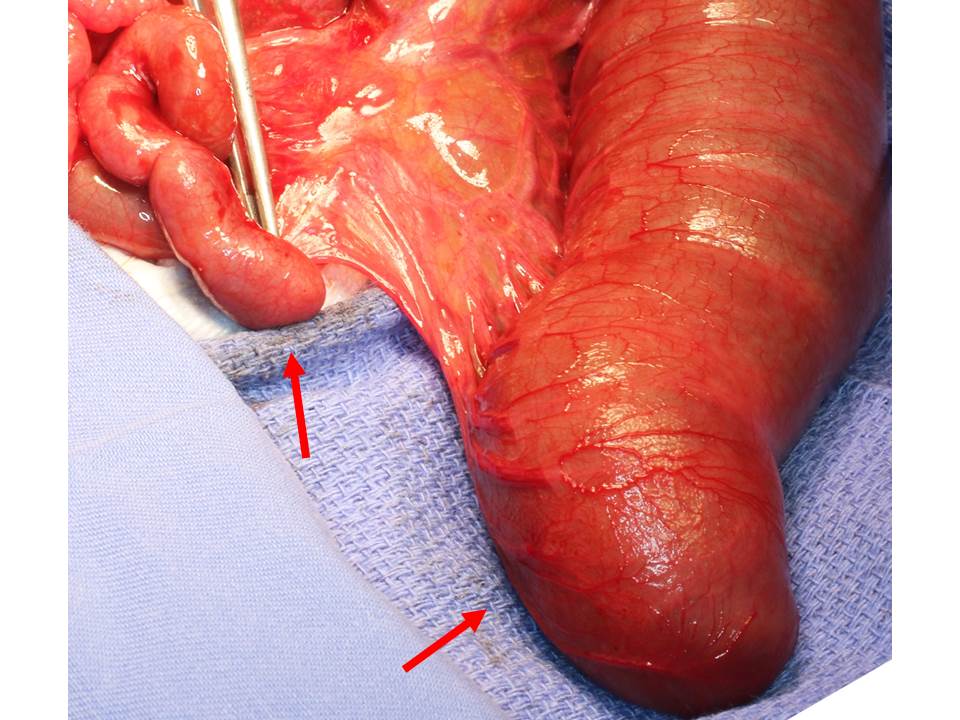

小腸閉鎖症は新生児の腸閉塞の原因となる代表的な疾患で、出生後におなかの張り(腹満)や胆汁を含んだ黄色の嘔吐(胆汁性嘔吐)で発症します。出生前の胎児超音波検査で腸管の拡張像が描出され、発見されることもあります。胎内でおきた腸の捻転や腸重積、その他の原因により腸の血行が障害され、小腸閉鎖症が発生すると考えられています。 小腸は空腸(口側)と回腸(肛門側)に分けられますが、空腸の閉鎖を空腸閉鎖症、回腸の閉鎖を回腸閉鎖症と呼びます。図は、妊娠中の超音波検査で胎児腸管の拡張像が描出された例(図上)と、小腸閉鎖症(離断型)の画(図中)と実際の写真(図下、矢印は閉鎖部位)を示します。

小腸閉鎖症の治療

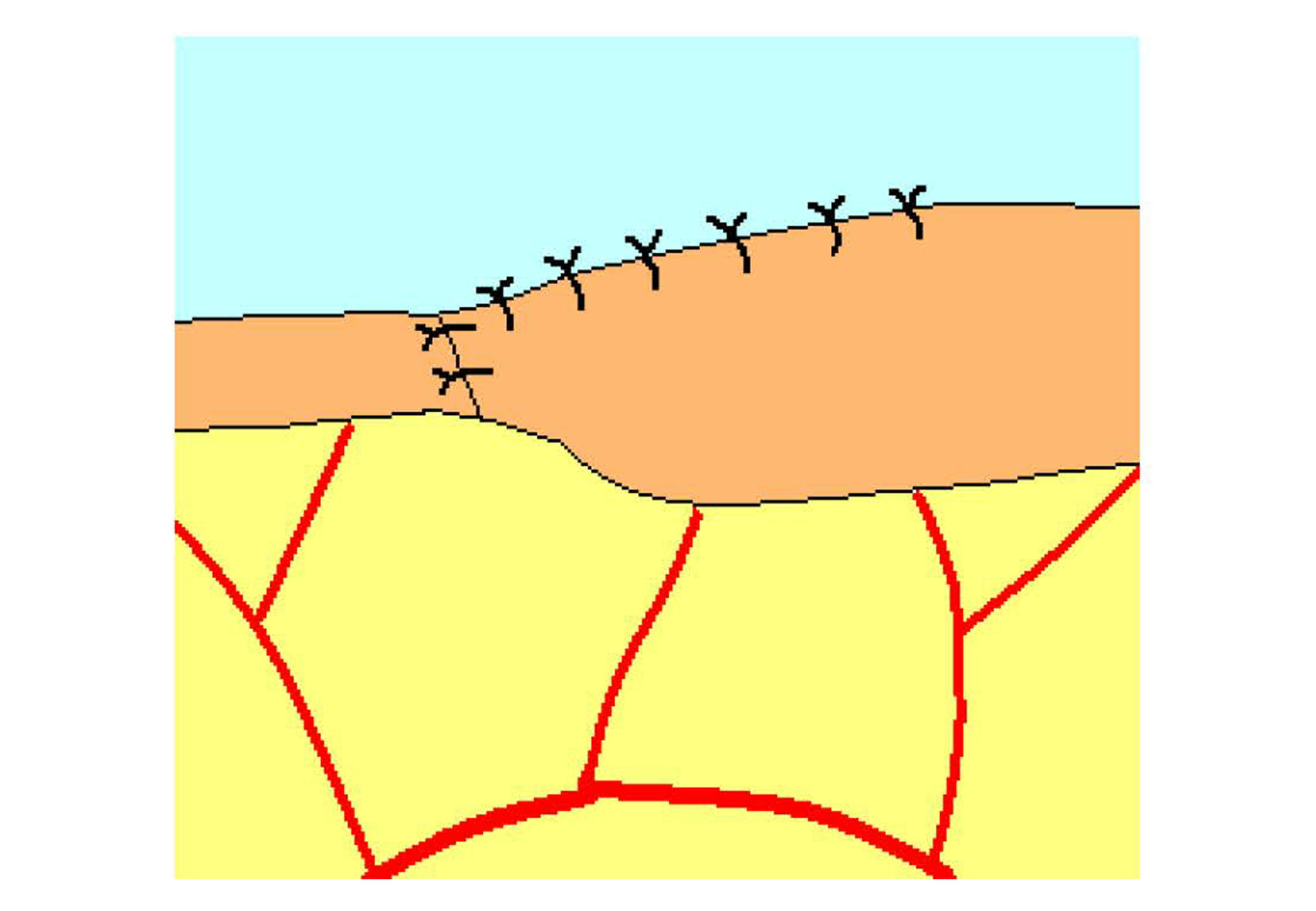

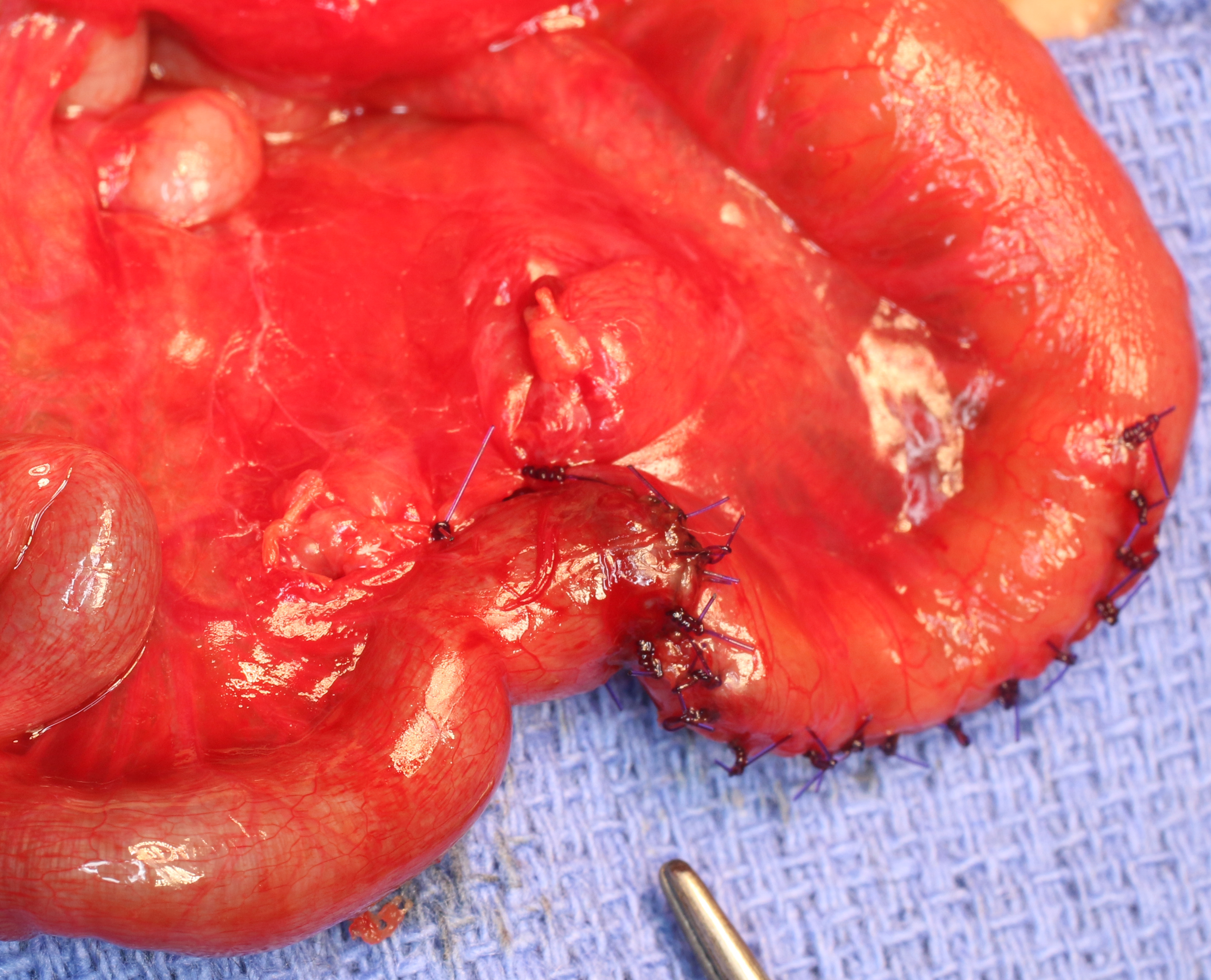

治療は手術により閉鎖部位を確認し、小腸と小腸をつなげる吻合術を行います。多数の閉鎖がみられる多発閉鎖や腸の長さの極端に短い短腸症候群を除いて、手術後の経過は一般に良好です。図は小腸閉鎖症の吻合術の画(図上)と実際の写真(図下)を示します。

胎便性腹膜炎の発生・診断

胎生期に小腸閉鎖や腸の捻転、腸重積、内ヘルニアなどが原因になり腸穿孔を起こし、便(胎便)が胎児のお腹にもれると腹膜炎をおこします。これを胎便性腹膜炎といい、通常、妊娠4カ月から5カ月以降におこると考えられています。妊娠中、羊水過多をともなうことがあり、また出生前の超音波検査で胎児の腹水、腹部の石灰化像、腸管の拡張像などにより診断されることがあります。図は、胎便性腹膜炎の胎児超音波検査で腹水を認めた例(図上)と、出生後の腹部レントゲン検査で石灰化像(2本の矢印)を認めた例(図下)を示します。

治療

胎便性腹膜炎は胎便がもれた時期や腹膜炎の程度により症状や病気の重症度が様々です。腸の穿孔部が閉じて自然に治る場合もありますが、腸閉鎖や腹膜炎のために出生直後に緊急手術が必要となることもあります。したがって、妊娠中の超音波検査により胎便性腹膜炎が疑われた場合には産科での厳重な管理と超音波検査による経過観察を行い、分娩前後の集中治療の体制を整えた上で出産の準備を行います。