音楽療法2024年実績

12月金曜・未就学児グループ

幸せに生きるとはどういうことか、

音楽療法の仕事をしていると考えることがよくあります。

色々な考えや思いがありますが、

「目的に向かって計画的に取り組み、結果を出していくこと」、

「ただただ夢中になったり、ただただ楽しくて笑っちゃったり、ただただ心地よくいること」、

どちらも幸せに大きく寄与するのではないかと感じます。

どちらも重要です。

そして、音楽療法は、そのどちらも生み出す可能性があるという点で、非常に恵まれた方法であると考えます。

時には結果を出す為に、時にはただただ楽しむ為に、音楽療法は1回のセッションの中でも両方の要素を取り入れることができます。

過去開催トップへ

12月土曜・小中学生グループ

土曜のセッションは、今日が今年最後でした。

そして、今日はミニ発表会でもありました。

合奏やダンスに加え、「担当楽器を発表する係」、「楽器を片付ける係」、「曲送り(○○を演奏します。聴いてください。などと観客に伝える)をする係」など、様々な係をお子さん達が担い、あたたかい賑やかな会になりました。

今年も、お子さんや保護者の皆様のおかげで、安全に留意した中でより良い音楽療法を目指して歩む事ができました。どうもありがとうございました。

新しい年も、何とぞよろしくお願いいたします。

過去開催トップへ

11月金曜・未就学児グループ

音楽療法に限らずさまざまな職業において、

それぞれに必要な「スキル」がたくさんあると思います。

音楽療法においては、例えば「対象者に合わせてピアノを弾くスキル」、「対象者の反応速度に合わせて太鼓を差し出すスキル」、「対象者の注目を集めるためのスキル」、などなど、そのスキルには限りがありません。

音楽療法に限らず人と関わる職業におけるスキルの中で、「相手の立場になって考えて行動するスキル」が大切だというような話はよく聞かれると思います。

「相手の立場になる」とは、つまりは「相手がしたいこと、相手がされたら嬉しいこと」「相手がさけたいこと、相手がされたら嫌なこと」を推測することができるということだと思います。音楽療法においては、それをどのタイミングでどのように充足させたり、意図的に不足させたりできるか、ということが大切になります。

このスキルは、セッションの前に予測し予定を組んでおくことができる部分もありますが、実際はその場・その瞬間に感じとり加減をすることが重要です。

音楽療法を勉強する早い段階から、このスキル獲得に向けて訓練、鍛錬を重ねることが求められます。

過去開催トップへ

10月金曜・未就学児グループ

10月から心理の実習生がセッションに参加してくださっています。

はじめに音楽療法についてのお話をしたり、セッションで使用する楽器の紹介をしたりしました。

初めて見る楽器が多いようで、「これはどうやって鳴らすんですか?」「音が一つずつ違うんですね」と色々と興味を示し、手に取って鳴らしていました。

その様子がお子さん達と似ているな、大人でも興味を持つところは同じなんだなと見ていて感じました。(実習生が子どもっぽい、ということではありません!)

セッションでお子さん達も、

タンバリンの金具のリングを触る、ビブラスラップの音の鳴る(振動する)ところを覗く、太鼓を裏側から叩いてみる、カバサの粒に映る自分に気づきじっと見る、など、様々な反応を見せてくれます。

音や形、仕組み、材質の違いなど、楽器の持つ魅力に惹きつけられるのでしょう。

楽器の持つ魅力を生かして、お子さん達とのコミュニケーションを広げていくために楽器の提示の仕方や使い方などを工夫することは、やはり大切だなと改めて感じました。

楽器を見て、聞いて、触れて、気づきや共感を深め、お子さんの成長の一助になればと思います。

実習生も、セッションで起きていることを見て、聞いて、触れて、自身の学びへとつなげていって欲しいなと思います。

過去開催トップへ

10月土曜・小中学生グループ

今回始めた取り組みをご紹介します。

それは、<使う楽器をみんなで決めよう!>です。

『2億4千万の瞳』という曲の中で使う楽器を、お子さん達自身で決める取り組みです。

グループの中で1人のお子さんが進行役になり、「2つの楽器のうちどちらがいいか?」をグループのお友達に尋ねていきます。

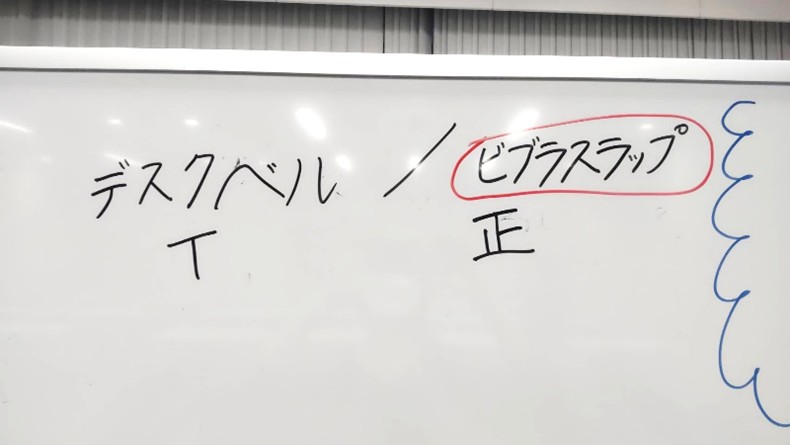

2つの楽器とは、<デスクベル>と<ビブラスラップ>です。

進行役のお子さんが、「○○さんはどっちがいいですか?」「△△君はどっちがいいですか?」と、1人1人に丁寧に聞いてくれました。

ちょっと離れたところから参加しているお友達の所にも足を運んで、優しく聞いてあげることができていました!

多数決をとった結果、2票対5票でビブラスラップに決まり!

↑票数をホワイトボードに書いて、みんなで共有しながら確認しました。

音楽療法では、楽器を鳴らす・歌う・踊るなどの“音楽する”行動ももちろん大事ですが、今回の多数決のような“音楽しない”行動も大事にしています。

“音楽しない”行動の中にも、他者とのコミュニケーションを促進するチャンスがたくさんあります。そのチャンスを生かせるよう、さまざまな仕掛けを施しています♪

過去開催トップへ

9月金曜・未就学児グループ

いくつかのグループで『まわろう』というダンスの活動をおこなっています。

みんなで手を繋ぎ輪になって歩いたり、手を繋いだまま中心に集まったり外へ広がったりする内容になっています。

歩行や身体のバランスをとること、手を繋ぐこと、他者との関わり等を経験することができます。

曲の歌詞も、

「まわろうよ、まわろう」「中へ中へ」「外へ外へ」

と、動作と伴っていてシンプルで覚えやすいので、口ずさみながら、鼻歌も歌いながら、みんなで取り組んでいます。

中心に集まっていく時に、お子さんの名前を呼びながらそのお子さんの方に向かってみんなで集まっていく場面を作ることがあります。

名前を呼ばれたお子さんは少し照れた様子でその場にじっと立ってみんなが集まってくるのを待っていたり、お友達の名前を呼んで近づいていくお子さんもいます。

また、親御さんに一緒に参加していただくこともあります。人数が増えると輪も大きくなるので楽しさも増します。

親御さん達も、自身のお子さんの頬や身体に指でツンツンとして触れ合ったり、他のお子さんに声をかけてくださったり、活動の中でほっこりと微笑ましい瞬間がたくさんあります。

グループの一体感もあり、楽しみながら関わり合う時間となっています。

過去開催トップへ

9月土曜・小中学生グループ

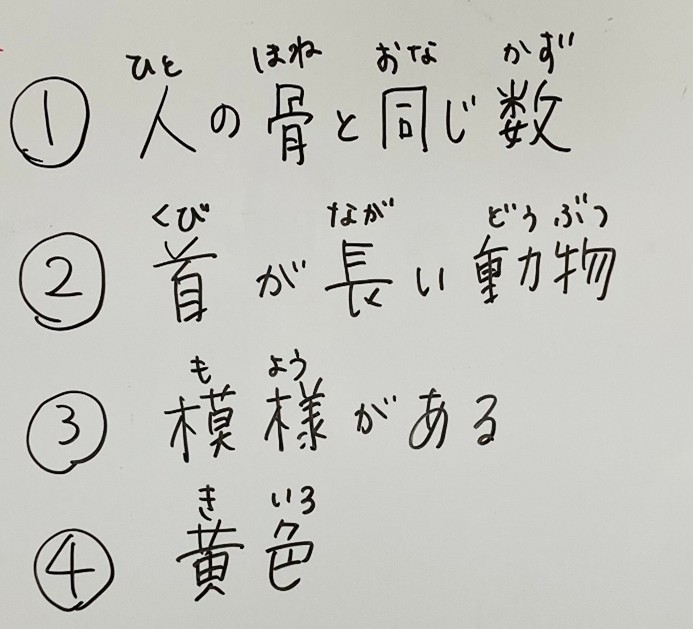

あるグループで、『ヒントをちょうだい』という協力ゲームに取り組んでいます。

私は誰でしょうゲーム、の要領で、

ヒントを出すメンバーだけにお題が伝えられます。

リーダー(解答者)はお題を知らないので、

他のメンバー達が挙げたお題についてのヒントをもとに、答えを導き出します。

リーダーがお題をイメージしやすいように、できるだけ詳細なヒントを出すことが

カギとなります。

あるゲーム音楽を用いて、

「答えは何だろ、ヒントをちょうだい」

「思いついたら、手を挙げて、リーダーに教えて」

と歌詞を当てはめて歌い、活動が進んでいきます。

ヒントを出す側のルールとして、

・手を挙げてから発言する

・ヒントを答えるのは一人一回。みんなが挙げたヒントでも答えがわからなかった場合は、ヒントを追加で挙げることができる。

・ヒントが思いつかない場合は「わからない」と伝えることもOK。

また、リーダー側のルールとしては、

・相手の発言を聞く、発言している相手を見る

・途中で答えが思いついても、一旦、全員のヒントが挙がってから答える

・わからない時は「他のヒントもください」とみんなに伝える

などがあります。

発言する相手を見る、相手を見て発言する、相手の発言を聞く/待つことなど、話をする時の“姿勢”に気をつけること、イメージを言語化し伝えること、考えること、目標達成に向けて仲間と協力すること、などが活動のポイントになります。

思考を巡らせ色々なヒントを挙げて、伝わっているか、答えが合っているか、お互いにドキドキしながらゲーム感覚で楽しく取り組んでいます。

写真は、実際に取り組んだ課題でお子さん達から挙がったヒントです。

みなさんは、何を連想されましたか??

過去開催トップへ

過去開催トップへ

8月金曜・未就学児グループ

未就学のグループでおこなっている活動の一つに「おままごと」があります。

おもちゃの野菜や果物などの食材を包丁で切って遊びます。

セラピストは、「おりょうりを作りましょう~♪りんごをどうぞ~♪」などと歌いながら袋から食材を取り出し「欲しい人?」と聞きます。

お子さんのハイタッチやちょうだいのサイン、あるいは「りんごちょうだい!」の言葉や「ハイ!」という返事などを促してから食材を渡します。

最近、この「おままごと」の活動を好きなお子さんがとても多いです。他の活動は集中が続きにくい…という時も抜群の集中力で取り組めることがあります。

「それはなぜなのか」…、理由は色々あると思います。食べ物という題材はやはりテンションが上がると思いますし、大人がおこなうお料理の真似ができる楽しさもあると思います。それに加え、カラフルで様々な見た目と包丁でザクっと切れる感触の楽しさも大きいのかなと思います。最初は上手く切れなくて飽きてしまうことがあっても、セラピストと一緒に切っているうちに一人でできるようになって繰り返し取り組めるようになったお子さんもいます。

この活動では、野菜や果物の名前を覚えることもできます。今使っているおままごとセットには、「ゴーヤ」や「スターフルーツ」などちょっとめずらしい食材があります。お子さんの日常では、なじみのない食材なのに名前が言えるようになったりしていて、そんなところからもおままごとへの熱意を感じています。

過去開催トップへ

8月土曜・小中学生グループ

梅雨も明け、本格的な暑さがやってまりましたが、今日もお子さんたちは

元気に参加してくれました。

先月ミニ発表会が終わったので、今回はどのセッションもダンスや合奏の

内容が変わりました。

それぞれのセッションでお子さんたちの様子を見ながら、

「この曲はこんな感じで動いて楽しそうだな」や、「楽器を鳴らすタイミングが良くて、達成感が得られそうだな」と思ったり。

チームで行うセッションは、自分にはない視点に気づくこともあるので、

セラピストとしても貴重な時間を過ごしていました。

お子さんたちのいい所を引き出しつつ、セラピスト同士もお互いに

切磋琢磨しながらセッションに取り組んでいます。

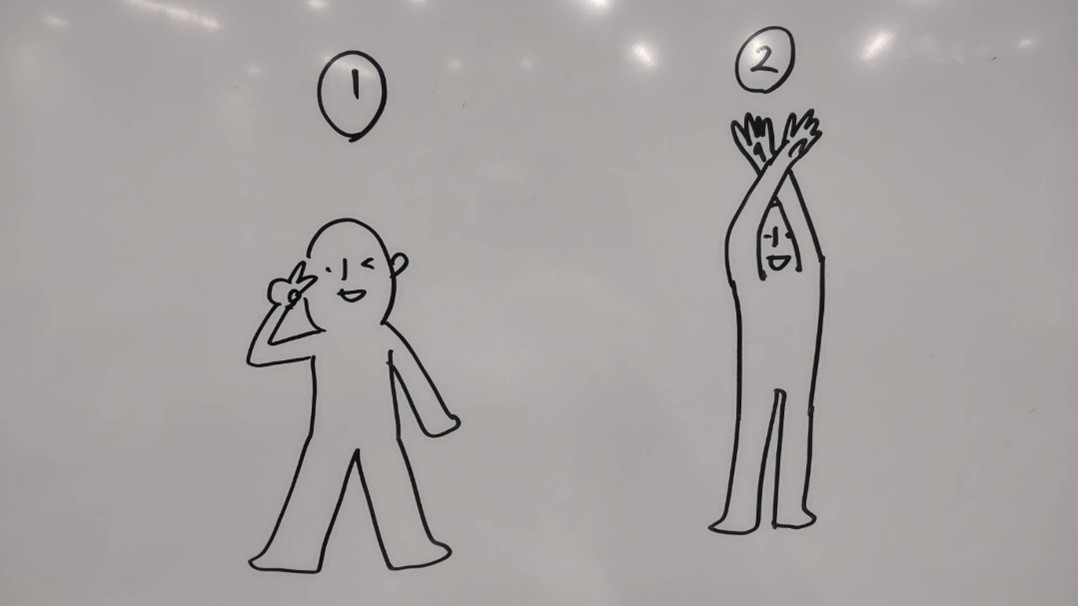

ちなみに写真は、セラピスト画伯シリーズ(?)の写真です。

とあるセッションでお子さんに決めポーズを考えてもらったのですが、

ダンス中に確認できるようにと絵を描いてもらいました。

「すごい、ちゃんと腕の間から顔が出てる!」と絵心に大人たちが感心してました。

過去開催トップへ

過去開催トップへ

7月金曜・未就学児グループ

お子さんに人気の楽器の一つにツリーチャイムがあります。

音も見た目もキラキラしていてとても魅力的な楽器です。

触れるだけで音が出るので、力の弱いお子さんでも簡単に演奏できます。力のコントールがまだうまくできず、激しく鳴らしてしまうお子さんは「ゆっくり」「優しく」鳴らすことを練習したりもします。

子どもでも持てる重さの小さいツリーチャイムは、「楽器を持ち相手に差し出す役割」をお子さんに担ってもらうこともあります。

また、手で鳴らす以外にも、ツリーチャイムでお子さんの頭や肩に触れて音を出したりもします。(ツリーチャイムのゆらゆら動く鉄の棒はひんやり冷たく、心地よいようです)

セラピストが「手で鳴らすのと頭で鳴らすの、どちらがいい?」と聞くと「頭!」と答えるお子さんも多いです。

一つの楽器でも、目標に合わせて様々な使い方ができます。

過去開催トップへ

6月金曜・未就学児グループ

1つの活動を、3か月ほどで新しく変えていく場合もあれば、半年以上じっくり取り組む場合もあります。

活動の手順や構造は同じでも使用する音楽を変えたり、

使用する音楽は同じだけれど楽器の種類を変えてみたり、

セラピストとお子さんだけのやり取りから他のスタッフやお友達を交えたやり取りに発展させていくなど、

お子さんの様子に合わせて様々です。

繰り返し取り組んでいると、

あっという間に曲を覚えて鼻歌を歌っていたり歌詞を口ずさんでいたり、

活動の曲が流れてくると気持ちを切り替えて着席して待つことができたり、

1つの活動に時間をかけて取り組めるようになったり、

お子さん達の力に驚かされることが多くあります。

繰り返し経験すること、その経験が楽しくあることが大切であると感じています。

音楽だから、再現性もあり、楽しい雰囲気づくりもできて、それぞれのお子さんに合わせて変化させることもできるのではないかな、と考えます。

「音楽だからこそできる」活動の工夫を、お子さん達からもヒントを得ながらこれからも追及していきたいと思います。

過去開催トップへ

6月土曜・小中学生グループ

今日は通常通り4セッションをおこないました。

学校の運動会と重なり欠席のお子さんも多く残念でしたが、皆きっと運動会で大事な経験ができたのではないかなと思います。またお話を聞かせてもらえるのが楽しみです。

中には、運動会が終わってから音楽療法に駆けつけてくれたお子さんもいました。疲れを見せず元気に取り組んでくれました。

お子さんの欠席が多い場合、合奏などで保護者の皆さんが大活躍です。お休みのお子さんが担当するはずの楽器を、保護者の皆さんに受け持っていただくことがあります。

いざ自分がやるとなると、保護者の皆さんもドキドキ。お子さんは、自分のお父さんお母さんと一緒に演奏ができて嬉しそうです。

子どもも大人もうまく鳴らせなかったりタイミングが合わなかったり、、そんなハプニングも皆で楽しんじゃいます。

ハプニングは笑っちゃうし、皆でかっこよく決まったら気持ちがいいし、子どもも大人も関係なく、「できたりできなかったり」の両方を楽しんでいます。

過去開催トップへ

6月29日 土曜・小中学生グループ

とあるグループで、『ジャンボリミッキー』のダンスの活動が始まりました♪

幅広い人々に親しまれているジャンボリミッキー。

『ミッキーマウスマーチ』というお馴染みのディズニーソングをダンス用にアレンジしたナンバーです。

といっても、本家のダンスをそのままやる訳ではなく、

お子さん同士でタイミングを合わせて楽器を鳴らす場面を作ったり、

親子で楽しめるように、お子さんが保護者の方を誘って一緒に踊る構造にしたり、

音楽療法のねらい(他者と協働する、体の動きを調整する、など)が達成できるようにアレンジをしています。

また、ポンポン(チアリーダーが持っている道具)も使って、動くのがより楽しくなるように工夫しています☆

本家のダンスを知っていて、ノリノリで踊ってくれるお子さんや、

周りのお友達の様子を見ながら真似して踊ってみる子、

親御さんと一緒に踊るのが嬉しそうな子、

いろいろな反応がみられました。

お子さんや保護者の方が楽しい雰囲気を感じられるよう、見本を見せるスタッフも練習を重ねて全力で踊りました!

時には流行っているものや人気のものを取り入れ、楽しみながら音楽療法でのねらいを達成できるよう、日々工夫を凝らしています。

過去開催トップへ

5月金曜・未就学児グループ

あるグループでは、ジャンプの活動をおこなっています。

スタート位置に立って、その先の目印までジャンプする、というシンプルな活動です。

親御さんにも一緒に参加していただいている活動の一つです。

お子さんと手をつなぎながら「みんなでジャンプ、してみよう」と歌いかけた後、

「3、2、1」の合図に合わせてジャンプをします。

活動を繰り返し取り組むことで、

合図があるまで待つことができたり、自分の身体を上手に使ってジャンプすることができたり、「もう一回」と自らスタート一に並んだり、保護者の方を誘いに行ったり、と、活動の幅が広がっています。

ジャンプに介助が必要なお子さんも、親御さんとスタッフがお子さんのタイミングを見極めてジャンプのタイミングを合わせると高くジャンプすることができ、とても嬉しそうな表情をしています。

また、ジャンプし終えた後、見ていたスタッフや他の親御さんも盛大に拍手をして喜んでくれたりして、とても和やかな時間となっています。

使用する曲(スタッフのオリジナル)は短く、軽やかで楽しい雰囲気があり、

ジャンプするまでの「間」を調節できるなど、お子さんの様子に合わせて操作ができるような曲の構造です。

曲を覚えやすかったり、待っている時間も楽しめるような音楽の工夫が、

お子さんの興味を惹きつけるきっかけとなっています。

過去開催トップへ

4月金曜・未就学児グループ

新年度がスタートしました!

金曜の音楽療法は、音楽療法士4名(内、2名は週ごとの勤務)と、時々公認心理師で運営します。

また、前期は心理実習生が参加してくださいます。初回は、音楽療法についてのオリエンテーションをおこない、実際のセッションを見学してもらいました。音楽療法と聞いて「癒し」のようなものをイメージしていたとのことで、実際は、アクティブな活動が多いことに驚かれたようでした。

2回目のセッションからは、記録を取ってもらったりサポートをしてもらったりしています。

学生さんの若い力を借りながら、お子さんや保護者の方に有意義な時間を過ごしてもらえるよう精進したいと思います。

過去開催トップへ

4月13日 土曜・小中学生グループ

新しいメンバーも加わり、新年度がスタートしました。

各グループ、年代の違うお子さん達が音楽活動を通して、

・楽器や相手に注目すること

・順番を待つこと

・着席すること

・リーダー等の役割を経験すること

・お友達と相談し協力すること

・お友達のために考えて行動すること

・音楽を楽しむこと

などを経験してもらえるように、

目標に沿って活動内容や使用する音楽を工夫してプログラムを組み立てていきます。

時には、保護者の方のお力もお借りしながら、

みんなで素敵な時間を過ごすことができたらと思っています。

スタッフ達も活動を考えながらいつもワクワクしています♪

一年間、どうぞよろしくお願いいたします!

過去開催トップへ

4月土曜・小中学生グループ

本日はお部屋の都合で2セッションのみとなりました。

それぞれのグループは本年度初めての活動で、新しいお友だちも増えたり、

少し緊張しつつも、お子さんたちは意欲的に取り組んでいたと思います。

どちらのセッションも、J-POPを取り入れた活動があって、

それが今の流行り…ではなくて、少し前に流行った曲だったのですが、

セラピストの青春時代に流行った曲でもあったので、

なんだか心がウズウズ…終わった後も口ずさんでいました。

それぞれの年代、それぞれに素晴らしい曲がありますが、

セッションにうまく取り入れられるように、お子さんたちが楽しみながら活動に取り組めるように、保護者の皆様にも懐かしく感じていただけるように…

と欲張りながらもいろいろと考えて選曲しています。

様々な曲を探したり、時には作ったり…新たな曲との出会いがセラピストたちも楽しみだったりしているのでした。

過去開催トップへ

3月金曜・未就学児グループ

今年は、年度末で音楽療法を卒業するお子さんや、就学に伴って土曜のグループに異動するお子さんが何名かいらっしゃいました。

お子さんの目標よって、親御さんが入室しておこなったり、分離でおこなったりしているのですが、年度末のセッションということで、分離で取り組んでいたグループでは久しぶりに親御さんたちに参加をしてもらいました。

大好きなお母さんが一緒ということでテンションが上がったりもしましたが、お子さんもお母さんたちもうれしそうで、一年のよいまとめになりました。

いつも決められたルールの中で、それを守りながら頑張って取り組んでいたので、最後は、ルパン三世の曲に合わせて「自分の好きな楽器を好きなだけ自由に鳴らす」ことにしました。楽器を途中でチェンジしたり、お気に入りの楽器をずっと鳴らしたり、Thの弾くキーボードに横から参加したり…お子さん一人一人の個性が光っていました。

今年度もありがとうございました。保護者の方にたくさんご協力をいただき助けられた一年間でした。

そして何よりお子さんたちが頑張っている姿をたくさん見られたことがうれしかったです。

過去開催トップへ

3月土曜・小中学生グループ

3月のセッションは、年度末の発表会をおこないました。

年度末の発表会は特別仕様で、パーテーションを開けていつもより広い部屋にしておこなうことにしています。

今まで取り組んでいた合奏やダンスなどを発表しました。お子さんたちは緊張している様子もなく、いつも通り楽しく取り組んでくれているようでした。さらには、いつもに増して集中し、張り切っていて、とても頼もしかったです。

今年度で音楽療法を卒業するお子さんも何名かいらっしゃいました。お子さんの成長を感じ感慨深かったです。「ありがとうございました。」と元気に卒業していくお子さん、いつもは早く帰りたいモードなのにその日はずっと部屋に留まるお子さん…これからも時々、音楽療法で過ごした時間を思い出してくれるといいなと思います。

また、保護者の皆様にも本当に感謝しています。お子さんと一緒に参加をしてもらうことも多かったのですが、適度な距離で見守ったり一緒に楽しんだり、こちらの無茶振りにも精一杯応えてくださる温かさがありました。こちらが勉強になることもたくさんありました。

スタッフはいつも「親御さんに笑って欲しい、笑わせたい」という密かな目標を持っています。

親御さんが笑う姿にホッとしたりもしていました。

一年間、ありがとうございました。来年度もよろしくお願いいたします♪

過去開催トップへ

2月金曜・未就学児グループ

音楽療法では、たくさんの曲を使います。活動に1曲使うとして、活動を10個おこなえば10曲…さらには合間にBGMとしてキーボードで演奏したり、準備や片付けの時に動作を促す歌も含めるとそれ以上になります。

よくこちらのレポートでも「どのような曲を使うか」について書いていますが、曲の長さもとても重要だなと感じています。

未就学のお子さんのセッションでは

「遊びや楽器の導入に使うとっても短い曲」というものがあります。

・パズルの導入には「パズルをしよう、パズルをしよう」

・ままごとの導入には「おりょうりをつくりましょう、おりょうりをつくりましょう」

・ポーズを真似する活動の導入には「カード見てポーズしよう、これだ!」

・カードを見て同じ色のベルを鳴らす活動の導入には「この色のベルを鳴らそう」

など…短い曲の後に、活動を実施します。

これらの曲のポイントは

・歌詞に子どもにして欲しいこと(指示)を入れる

・フレーズを短くする

・歌いやすくシンプルなメロディーにする

です。

歌詞に指示を入れると歌いながら楽しい雰囲気で指示ができるので、「やらされている感じ」ではなくお子さんの「ついやってしまう」気持ちを引き出しやすくなります。ただ、説明を聞いたり待ったりすることは苦痛だけど、歌に置き換えられていればそれが楽しい時間に変わるというわけです。

次に、フレーズを短くしておくことですぐに活動に移行できます。逆に「待つこと」を練習したい場合や、導入の曲自体が好きなお子さんの場合は、短いフレーズを繰り返し歌えば、即座に“長い曲”に変化させることもできます。

最後に、歌いやすいメロディー=覚えやすいメロディーでもあるのでお子さんや親御さんが歌を覚えて帰ってくれます。

よく親御さんが「“音楽療法に行くよ”と言ったら、たいこの歌を歌っていました。」とか「お家でおままごとをする時に、ここでやった“ままごとの歌”を歌っています。」とお話をしてくださいます。

曲(歌)と活動を結びつけて覚えることで、別の場所でも音楽療法でおこなったことを取り組みやすくなったりします。

また、別のことに気持ちが向いていても、導入の曲を歌うと「ハッ!」と気づいて気持ちや行動を切り替られることも多々あります。

音楽療法士は、「音楽をどう使うか」日々悩んでいますが、同時に音楽に「たくさんの恩恵」を受けているなとも感じます。

過去開催トップへ

2月土曜・小中学生グループ

2024年2回目の土曜日セッションでした。

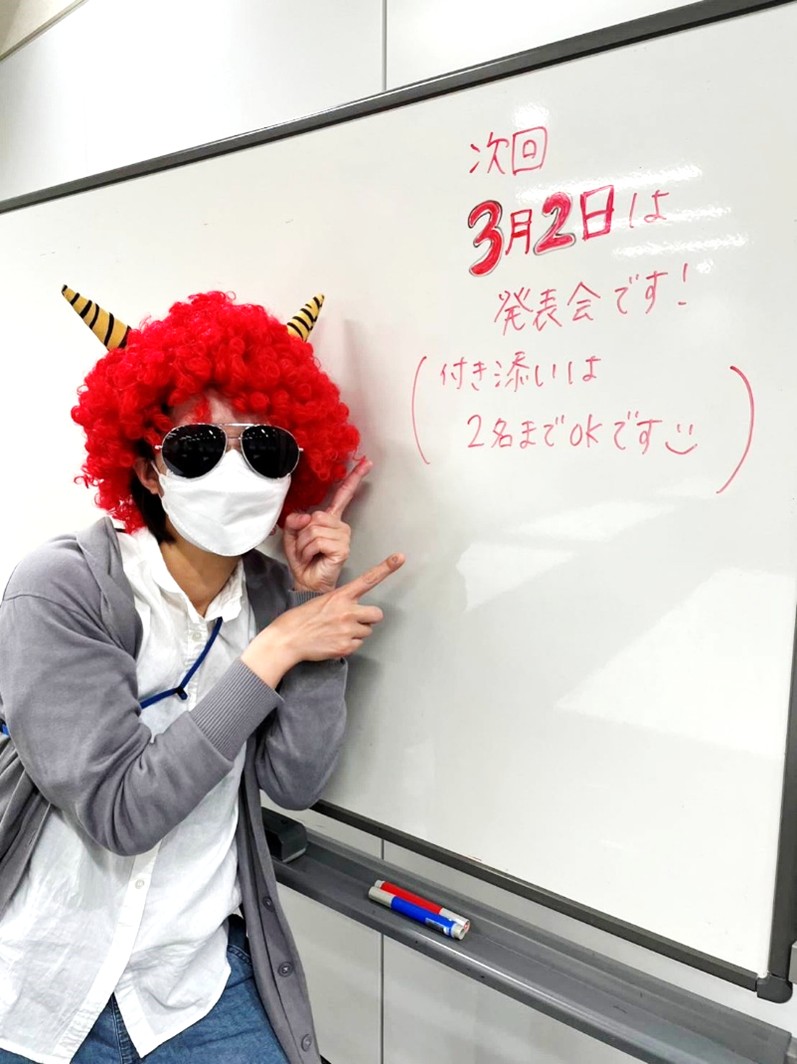

この日はスペシャルゲストが登場☆

赤鬼さんが遊びに来ました!!

といっても、悪さをする訳ではなく、楽器を差し出したり一緒に踊ったりして、音楽を盛り上げてくれました。

なぜ赤鬼さんを登場させたかというと…

前回(1月)のセッションの際、とある保護者の方がご自身のお子さんに言った言葉。

「次の音楽療法は節分の日だから、鬼の格好した人が来るかもね」

どうやら、音楽療法のスタッフがいろいろな扮装をするということが、保護者の方にも浸透しているようです…!

そのご期待に応えるべく、鬼コスチュームを準備して臨んだのでした。

音楽療法において、衣装や扮装は必ずしも必要なものではないかもしれませんが、

雰囲気やムードの演出のために用いることがあります。

今回のケースのように、保護者の方との会話がきっかけになることもあります。

保護者の皆さんにも、音楽療法の時間を楽しんでいただきたいと思っています。

ジュバラントのスタッフは、お子さんはもちろん、お子さんを音楽療法へ連れてきてくださる保護者の方とのコミュニケーションも大事にしています♪

過去開催トップへ

1月金曜・未就学児グループ

あるグループで「電車ごっこ」をおこなっています。

♪電車走ってゆけ、電車どこまでも~

と歌いながら目的地を目指します。

駅員さん、運転手さん、お客さん、

の役に分かれて、相互にやり取りをしながら進めていきます。

・駅員さんは切符を売る、到着駅で切符を受け取る役(駅員さんはスタッフが担当)

・運転手さんは1番前に乗り、駅に着くたびにお客さんに「降りますか?」と聞く役

・お客さんは切符を買い、降車駅で「降ります」(降りない駅では「降りません」)と伝える役

という分担です。

そのため、

・自発的に声をかけること

・相手を見ること

・自分の意見を伝えること、相手の意見を受け入れること

・やりたい役が被った時にどのように解決するか

・ルール等、わからないことがあった時はどのように助けを求めたら良いか

など、日々の生活の中で必要なコミュニケーションの要素がたくさん散りばめられています。

最初はぎこちないやり取りも、回を重ねるごとにスムーズになってきています。

活動での経験が、普段の生活へ生かすことができるよう、

丁寧に取り組みサポートしていきたいと考えます。

過去開催トップへ

1月土曜・小中学生グループ

2024年最初のセッションでした。

今年も皆さんに会えて嬉しい!楽しい!

一緒の時を過ごしてくれて本当にありがとう!、という思いです。

「音楽療法」なので、

それぞれのお子さんの目的があり、

その目的達成のために考えられた方法で活動をおこないます。

これだけを聞くと、堅苦しく「遊び」がないように感じるかもしれません。

でも実際は違います。

そこには確かに、

そこで、その時、そのメンバーだから創造できる

音、音楽、充実感、幸福感、笑顔、あたたかさ、

があります。

もちろんいつも「ほっこり」という訳ではありませんが、

大変な時も、その中心にはいつも皆(お子さんをはじめとした、その場にいる皆)の優しさとあたたかさが確かに存在しているような感覚があります。

過去開催トップへ