音楽療法2023年実績

12月金曜・未就学児グループ

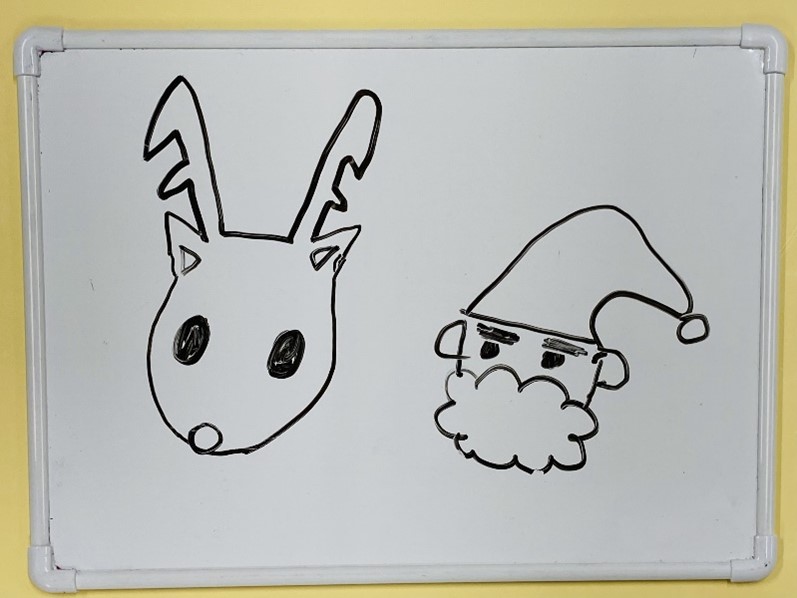

あるグループで最近は、活動の合間に「お絵描きタイム」を取り入れています。

セラピストが手持ちのホワイトボードに、クイズ形式で「これは何でしょうか~?」と言いながら少しずつ描き足していきます。

クリスマスが近いこの日は、クリスマスにちなんだイラストを描いてみることにしました。

お子さん達は少しずつ増えていく絵のパーツから想像力を働かせ次々に答えていきます。

次第に正解が見えてくると、

『もしかしてサンタじゃない?』

『え、シカ?』

と期待も高まります。

出来上がりみんなで正解を共有します。

するとあるお子さんから、

『まゆ毛ないじゃん!』

と鋭いツッコミが!急いで描き足すセラピスト(笑)

周りのスタッフたちも大笑いする一場面がありました。

お子さんの興味を惹きつけながら、言葉でのやり取りや気分転換を促し次の活動へとつなげていく…

ほんの少しの時間ですが、お子さん達とのコミュニケーションが生まれる有意義な時間となっています。

この活動は、親御さんたちと振り返りをしている間、お子さん達とスタッフがお絵描きをして待っていたところからヒントを得ました。

集中して自分で描くことや、他者が描いた絵にも興味を持って楽しみを共有することができるのだな、という発見がありました。

セッション以外の時間にも、お子さんと関わるヒントがたくさんあることを改めて感じました。

音楽だけではなく、絵のセンスも磨かなくては…とつぶやくセラピストでした(笑)

過去開催トップへ

12月土曜・小中学生グループ

クリスマスイブイブがセッション日だった今月。

どのグループもクリスマスソングを用いた活動が組み込まれていました。

あるグループでは親子活動として、

また別のグループでは友達と二人組になっておこなう活動など、様々でした。

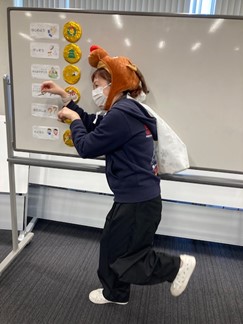

そんな中で、どのセッションにも登場したトナカイさん♪

使うはずの楽器を忘れて活動を進める“あわてんぼうのセラピスト”の代わりに楽器を持って登場してきてくれたり、

プレゼントを配るようにみんなに楽器を配ってくれたり、

消毒係をしたり、

たくさん働いてくれました。

お子さんや親御さんにも日常から離れて楽しんでもらいたいという気持ちから、

トナカイさんがどのように登場したら面白いか等、活動の流れを入念に打ち合わせするスタッフたち。

あーだこーだ色々と案を出し合いながら、スタッフたち自身がだんだん楽しくなってきて、

大笑いしっぱなしの打ち合わせとなりました。

(普段から、ゲラゲラ笑いながら打ち合わせをするスタッフたちではありますが…笑。つくづく、良いチームだなぁと思います)

セッションでは、お子さんたちも親御さんたちもトナカイさんに釘付けでした!

おつかれさま☆トナカイさん!

過去開催トップへ

11月金曜・未就学児グループ

年中・年長さんのとあるグループでは、

♪BINGOの曲を使って、『役割経験』の活動に取り組んでいます。

リーダーはタンバリンを持ち相手に差し出す役、

ほかのメンバーはリーダーが持つタンバリンを鳴らす役、に分かれます。

活動の手順を盛り込んだ替え歌にして…

「リーダーが楽器を運びます、スタート!」

(リーダーはタンバリンを持ち合図があるまで指定の位置で待つ)

(スタートの合図で友達の前に行き順番にタンバリンを指し出す)

「○○くんが鳴らそ~~、(ストップ!こうたい!)」

「△△くんが鳴らそ~~、(ストップ!こうたい!)」

「□□ちゃんが鳴らそ~~、(ストップ!)」

(差し出された子は交代の合図があるまで自由に鳴らす)

「さいごはビブラスラップ!」

(リーダーはタンバリンを置いて、自分の席に戻り、ビブラスラップを鳴らす)

という流れで順番にリーダー役を経験していきます。

積極的に前に出てリーダーを担当するお子さん、自分も一緒に楽器を叩きたい気持ちの方が優先するお子さん、お友達との距離感の取り方がぎこちないお子さん、

など、活動開始当初は様々でしたが、

繰り返し経験するうちに、

リーダー役の順番を譲ったり、両手で楽器を持つことができたり、相手に打面を向けて差し出すことができるようになったり、相手が鳴らすまでじっと差し出し待っていてくれたり、鳴らす時の力加減も上手になったりと、

『お互いを思いやる行動』が増えていきました。

集団生活でも「お当番さん」として、いろいろな役割を任されることが多くなってくるこの年代。音楽の中で経験した緊張感や達成感、誰かの役に立つこと、思いやりの気持ちが自信となり、生活の中につながっていくと良いな、と感じます。

過去開催トップへ

11月25日 土曜・小中学生グループ

今日はミニ発表会の日でした。

各グループ共通のお楽しみ活動は、スタッフが作曲した曲に合わせて動作模倣をするのですが、

見学に来ていた心理の実習生さんにもポーズの見本をお願いすることに。

自称女優と自負するスタッフたちがいろんなポーズをすると、

それに応えるようにポーズを考えてくれて、とってもナイスなキャラクターの実習生さんでした!

各グループの発表は、それぞれが取り組んできたが合奏やダンスなど、

いつもと違った雰囲気の中でも、お子さんたちはよく頑張っていました!

過去開催トップへ

11月11日土曜・小中学生グループ

最近、音楽療法におけるお子さんの役割についてよく考えています。

お子さんは音楽療法を”受ける”だけの存在ではなく、“お子さんの力によって音楽療法が支えられている”ことがとても重要なのだと思います。

学校で言う「当番・日直」のような立ち位置を、音楽療法では「リーダー」と呼んで、お子さんに様々な役割をお願いしています。

例えば

・みんなの前で挨拶をする

・楽器を配る、片付ける

・どの楽器が良いか友だちに聞く

・合奏の楽器分担を発表する

・楽器を鳴らす時に合図を出す

・感想を言う、友だちを評価する

などです。

時には、お子さんに曲を決めて貰ったり、ダンスの振り付けを考えて貰ったり。

セラピストがすべてお膳立てしておこなうのではなく、お子さんにも一緒に動いてもらうことで、子ども同士のやり取りが生まれたり、友だちの真似をしてできることが増えたりと、良いことが起こります。また、リーダーをやり終えたお子さんは満足した表情をしていることが多く、自発的な行動が増えたりもします。

新型コロナウイルスが流行して以降、子ども同士の接触を避けるなど制限しなければならないことも多く、それがまだ続く状況ですが、子どもと保護者とセラピスト、“みんな“でセッションを作ることを意識しながら取り組んでいけたら良いなと思います。

過去開催トップへ

10月金曜・未就学児グループ

―お子さんの様子を記録すること―

音楽療法では、保護者の方の許可を得て、お子さんの様子を記述と動画で記録しています。

こちらは、お子さんの様子を振り返り、次回の計画を立てる上でとても重要なものです。

どのような表情をしていたか?発声や発言があったか?

着席していたか?注目していたか?…など、好ましい行動も好ましくない行動もすべてを記述します。

当院の音楽療法は、通常、公認心理師が記録を取っています。

お子さんが複数の場合は、メインのセラピストの目だけで様子を見て覚えることは難しいので記録がとても役に立ちます。また、心理師という音楽療法士とは異なる専門家の視点で取られた記録には新しい発見があったりします。

さらに動画を撮ることにより、お子さん行動の背景を分析することができます。

例えば、好ましくない行動が起こった時は、その原因となる事象は何だったのか?を確認をします。

また、その時のセラピストの行動も確認できるので、対応方法について改めて検討をすることができます。(反省をすることもよくあります…)

様々なリソースを利用しながら、お子さんの成長につながるようなセッションを計画していきたいと考えています。

9月金曜・未就学児グループ

―環境を整える―

療育をおこなう上で、お子さんが活動に集中できるように環境を整えることはとても大切だなと感じています。

お子さんによって、集中を妨げる“刺激”となるものは様々です。

蛍光灯の明かりを見てしまう、スイッチがあると押したくなってしまう、

椅子の下やちょっとした隙間に潜りたくなってしまう、窓の外をのぞいてしまう…などなど

本来なら、壁も床も一色の窓のない部屋で、無音、必要最低限の物しかないというのが望ましいのかもしれませんが、なかなかそのような恵まれた環境はありません。

実際、私たちも院内学級や会議で使う部屋を使用していますので、セッションが始まる前に机やいすなど不要なものをせっせと片づけています。セッションに使う楽器は、小さなコンテナにまとめて目隠しをして置きます。

スイッチは紙とテープで隠したり(あるいはスタッフがスイッチの前に立って隠したり)、潜りたくなる隙間を作らないように箱を置いたり…窓や蛍光灯が気になるお子さんは、椅子の配置を工夫してそれらがなるべく目に入らないように工夫をしています。

キーボード(伴奏に使う)が触りたくて止められない場合は、キーボードを片付けてアカペラセッションに踏み切ったりもします。

お子さんの取り組みやすい環境になるよう配慮しながら、ゆくゆくは、それなりの“刺激“があっても活動に注目や集中ができることを目指していけたら良いなと思います。

過去開催トップへ

9月土曜・小中学生グループ

ジュバラントの音楽療法では、多様な活動を日々考案しています。

とあるグループで取り組んでいる活動をご紹介します!

動物好きのお子さんがいることから考えた活動です。

スタッフとお子さん達が飼育員になり、リズムを奏でてご飯をゲットして、お腹を空かせた動物さんにご飯をあげよう!という活動です。

動物さんもご飯も、毎回変わります(ウサギにはにんじん、猿にはバナナ、ライオンにはお肉、…といった感じです)。

奏でるリズムは、毎回のご飯によって変わります。

「にんじん」だったら…「に」「ん」「じ」「ん」と4回鳴らす、

「バナナ」だったら…「バ」「ナ」「ナ」と3回鳴らす、

というような要領です。

上手に鳴らせているかどうかをベテラン飼育員(スタッフ)が判定し、○がもらえたらコインをゲット!

コインとご飯を交換し、動物さんにあげに行きます。

写真は、「にんじん」をお題にしたときの教材(作成中)です。

選ぶ楽しみを感じてほしいなと思い、3種類のにんじんを用意しました!

選ぶ楽しみを感じてほしいなと思い、3種類のにんじんを用意しました!

動物もにんじんも、音楽とは直接関係ないかもしれませんが、

お子さんの好きなトピックを取り入れることで、興味をもって活動に取り組んでくれることもあります。

音楽以外のトピックにも日々アンテナを張りめぐらせて、お子さんが意欲的に生き生きと取り組めるような工夫を凝らしていきたいと思います。

過去開催トップへ

8月金曜・未就学児グループ

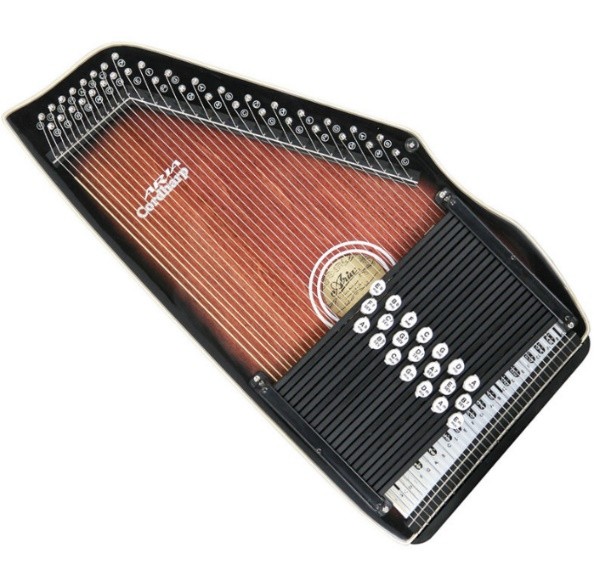

あるグループで大人気の楽器『オートハープ』のご紹介です♪

ボタンを押しながら弦をポロロンと弾くと和音が鳴ります。押すボタンによって和音の響きも変わります。

セラピストが、オートハープを抱えるように持ち伴奏を弾きながら、『誰のところに行こうかな〜』とお子さん達に歌いかけます。

そして、名前を呼ばれたお子さんが鳴らします。

素手で触れてもらうこともあれば、太めのアイスの棒(身近なものを何でもセッションに生かしてしまいます)で弾いてもらうこともあります。

とても魅力的な楽器なので、楽器がケースから出てくるところから興味深々に見つめていたり、セラピストが弾く音をじっくり聴いたり、じっと座って自分の順番がくるのを待っていたり、お友達が鳴らしているのを見たり、自分でボタンを押しながら弾いてみたり、などなど…

楽器1つでお子さん達の色々な反応を引き出すことができます。

また、「イスに座って弾いてみよう」「座っていたらハープが弾けるよ」と、着席を促すきっかけ作りにもなっています。

実際の楽器に触れ、

間近で楽器の音の響きや振動を感じることの経験や、そこから生まれるお互いのコミュニケーションの瞬間も、大切にしていきたいと考えています⭐︎

過去開催トップへ

8月土曜・小中学生グループ

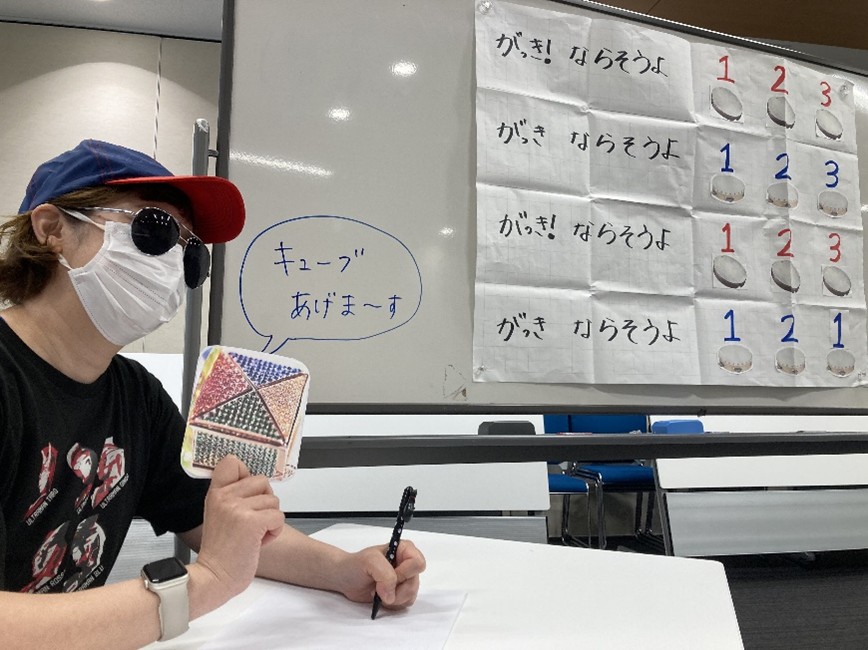

あるグループで、『世界で活躍する音楽グループを目指そう』という設定で、グループのメンバー同士で楽譜を解読し曲を仕上げていく、という内容の協力ゲームの活動が始まりました。

あるグループで、『世界で活躍する音楽グループを目指そう』という設定で、グループのメンバー同士で楽譜を解読し曲を仕上げていく、という内容の協力ゲームの活動が始まりました。

そこで、またまた新しいキャラクターが誕生しています。

その名も『しまYパークさん』。(ある音楽療法士が扮しています。)

世界的音楽プロデューサーの『しまYパークさん』は、このグループの世界デビューをプロデュースするという事で、超多忙な中、セッションに駆けつけてくれています。

メンバー達が友達に声をかけ合いながら楽譜を解読し楽器を鳴らす練習をしている様子を、

頷いたり、時には何かメモを取ったりしながら見届けてくれています。

全員で協力して一曲が完成すると、グループ成長の証として『しまYパークさん』から「キューブ」が贈呈されます。

無事、世界デビューを果たす日が来るのか…みなさま、乞うご期待⭐︎

お子さん達の興味を惹きつけ、楽しい雰囲気の中で友達と関わっていくことができるよう、活動を工夫しています。

スタッフ達も、『しまYパークさん』の演技力に見惚れて、世界観に引き込まれ、終始クスクス笑いながら、一緒に参加しています…(笑)

過去開催トップへ

7月金曜・未就学児グループ

いくつかのセッションに、医学部や心理の学生さん、研修医の方などが見学に来てくださいました。

音楽療法についてのお話やセッションで使用している楽器の紹介をしたり、実際にお子さんの立場になっていただき楽器を使ったロールプレイをしたりしました。

ただ楽器を鳴らすだけではなく、コミュニケーションや社会性の促進のために音楽や楽器を生かしていることも知っていただく機会となりました。また、私たち自身も、活動や目的を見つめ直す機会にもなり、有意義な時間となりました。

これからの臨床に何か役立てていただけることがあったら良いなと思います。

過去開催トップへ

7月土曜・小中学生グループ

今月は各グループでミニ発表会を行いました。

今月は各グループでミニ発表会を行いました。

今年度初めての発表会で、初めて参加するお子さんもいましたが、

保護者の皆様に見守られながら、みんな素敵に演奏やダンスをしてくれました!

全体を通して行う音楽遊びでは、「勝手にシンドバッド」の曲に合わせて動作模倣をしました。

親子でペアになってもらい、ポーズを考えてもらうのですが、手タッチをしたり、

ハートを作ったり、変身ポーズを決めたり、ギューッとしたり、

素敵なポーズがたくさん出て盛り上がりました。

合奏では最近の流行りで「ミックスナッツ」を取り入れたグループが2つありました。

1つのグループは、リズムを「ピーナッツ」「アーモンド」など、

各種ナッツで取り揃えて鳴らしたり(おつまみの販売みたいな言い回しになってますね)、

構成によって雰囲気の違う合奏に仕上がっていました♪

まだまだ暑い日が続きますが、活動で元気いっぱいな姿を見て、

スタッフたちも元気をもらいました!

過去開催トップへ

6月金曜・未就学児グループ

〜楽曲の面白い使い方シリーズ〜

以前は、イントロ部分のみを使った活動をご紹介しました。

今回は、「イントロ部分+サビの終わり部分」のみです!

使用した曲は、PUFFYの【♪愛のしるし】です。

何かが始まりそうな『ズンズンズンズン〜…』というイントロでお子さんの興味を惹きつけ、「それだけが愛のしるし〜」という歌の部分を抜き出し、「この色のベルを鳴らそ〜」と替え歌にしてベルのカードを提示し、提示されたカードと同じ色のベルを鳴らします。

1施行の中で何回かマッチングができるように、「この色のベルを鳴らそ〜、鳴らそ〜、鳴らそ〜」とカードを提示し鳴らす部分を増やしてアレンジしています。

今では、お子さんも曲を覚えて「ならっそ〜」と口ずさみながら一緒に取り組んでいます♪

短い活動の中にも、興味や集中の持続、注目すること、待つこと、見分けること、達成できたことを他者と共有する、などの目的が盛り込まれています。

音楽の切り取り方、使い方を工夫して、分かりやすく楽しい活動に仕上がりました☆

過去開催トップへ

6月土曜・小中学生グループ

とあるグループで「動物園へ行こう」の曲に合わせて楽器を鳴らす活動が始まりました。

動物好きなお子さんたち楽しく取り組んでもらいたい!とスタッフが考えた活動です。

この活動には、ちょっとした設定があります。

移動動物園を経営する○○ゴロウさんに扮したスタッフがうさぎを連れて登場します。

うさぎたちはお腹がペコペコです。みんなで協力して鈴を鳴らすことができたら、うさぎのご飯を買うための“コイン”をゲットすることができる…というストーリーです。

スタッフは、本家の○○ゴロウさんを彷彿とさせる演技力で「○○ゴロウです。移動動物園でみんなのところに来ました~」と動物(のワッペン)たちと戯れながら登場し、うさぎ(のワッペン)をホワイトボードに貼ります。

○○ゴロウさんに呼ばれて、子どもたちは前に出て決められた場所に立ち、順番に鈴を鳴らします。順番に鳴らすためには、隣の人が鳴らす様子を注意深く見ていなくてはいけません。

子どもたちは集中して取り組み、○○ゴロウさんから見事コインをゲットすることができました。

コインはにんじんに変え、うさぎにあげて(にんじんをうさぎのワッペンの隣に貼って)活動は終了しました。

活動のストーリーを設定することは、スタッフの間では定番になっていますが、子どもたちの好きな題材を選ぶことも心掛けています。

過去開催トップへ

5月金曜・未就学児グループ

パペットを使った“ごっこ遊び”「ピクニック」に取り組んでいるお子さんがいます。

パペットを使った“ごっこ遊び”「ピクニック」に取り組んでいるお子さんがいます。

お子さん・スタッフそれぞれが動物のパペットを持ち「♪ピクニック、ピクニックいこう~」という音楽に合わせてピクニックに出かけます。

「みずうみ」「お花畑」「ベンチ」…などの写真を部屋の所々に貼り、行先を決めるところから始まります。

「どこにする?」「みずうみに行ってもいい?」「じゃんけんで勝った人が決めよう」!と皆で相談します。

行先が決まったらかごを持って出発です!

ところがこのピクニックは、様々なパプニングが起こるピクニックなのです。

スタッフが演じているパペットが突然「う~」と苦しそうな声をあげます。

「どうしたの?」と聞き、かごにあるアイテムで問題を解決します。

お腹が空いていたら食べ物をあげたり、お腹が痛かったら薬をあげたり、けがをしてしまったら絆創膏を貼ってあげたり…

はたまた、「疲れちゃった」と言っていたらベンチまで案内してあげたり…

スタッフがヒントを出しながら、お子さんに問題を解決して貰います。

最初は戸惑ってしまうことが多かったのですが、慣れてくるとお子さんから「どうしたの?」と自発的に聞き、解決のアイディアを出してくれるようになりました。

予期せぬ出来事を遊びの中で経験し、対応の仕方を練習することで、日常生活の困りを少しでも減らせたら良いなと思います。

過去開催トップへ

5月土曜・小中学生グループ

ゴールデンウィークの中、セッションがありました。当センターの土曜日の音楽療法は、小学生~高校生までのお子さんが参加しています。年齢ごとにグループを組んでいる訳ではないので(敢えてそうしています)、同じグループの中に、様々な年齢のお子さんがいます。

基本的には、年齢関係なく、それぞれの個性やキャラクターが最大限発揮されるように気を付けて取り組んでいます。でも、やはり小学生の男の子がお兄さんに遊んでもらいたかったり、お兄さんが年下のお子さんを手伝ったり、お姉さんがリーダー性を発揮したり、気づかれない様に年下のお子さんに譲ってあげていたり、というような事があります。

年上のお子さんが、年下のお子さんの保護者を勇気づけるような声掛けをしたりしてくれることもあります。本当に頼もしい、優しい、楽しい、素敵なお子さん達です。

過去開催トップへ

4月金曜・未就学児グループ

新年度がはじまりました。

今年度は、初めて参加されるお子さんがいたり、グループのメンバーが変わったり、お子さんも保護者の皆様も、そしてスタッフも少し緊張しながらのスタートでした。

お子さんの目標に合わせた楽しい活動を提供できるよう、スタッフ一同取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。

過去開催トップへ

4月土曜・小中学生グループ

2023年度になって1回目の土曜日セッションでした。

新入学したお子さん、進級したお子さん、新しく音楽療法に仲間入りしたお子さん、それぞれドキドキワクワクの表情で新年度を迎えました。

「名前なんていうの?」「ぼくは○○だよ」と、新メンバーに自分から話し掛けてコミュニケーションをとる先輩もいて、頼もしい限りです。

今年度のグループはどんなカラーになっていくのか…楽しみです♫

今回スタートした活動をご紹介します!

気志團の『♪One Night Carnival』のイントロ部分にのせて行います。

盛り上がりがピークを迎えて無音になる「俺んとこ こないか?」のセリフのタイミングで質問に答えます。そのあと楽器を順番に鳴らして、最後にポーズをとる活動です。

この日の質問は、新しい年度ということで「何年生になりましたか?」でした。

元気よく「〇年生!」と答える子がいたり、スマホに答えを打ち込んで音声読み上げ機能で答えてくれる子がいたり。大人よりも上手に機械を使いこなしています…!

次回以降のお子さん達の回答にも注目です。

過去開催トップへ

3月土曜・小中学生グループ

今月は、年度末の発表会をおこないました。

いつものお部屋も広く使えるようになり、付き添う方の増員の許可がおりたため、発表会らしさも取り戻しつつ、感染予防対策等に配慮しながらおこないました。

各グループ、合奏やダンスの活動などを披露しました。

本番に強いお子さんたち、堂々としていてさすがでした!

お子さんの1年間の頑張りを「優秀賞」として、

セッションを終結するお子さんには「卒業証書」として、

賞状授与式もおこないました。

お子さんの成長をひしひしと感じる、素敵な時間となりました。

コロナ禍前までは、発表会では毎回歌っていた、

ジョージさん(作田先生の大大大親友)が作詞作曲してくださった、『みんなのうた』を久しぶりに演奏し、

みんなで一緒に振り付けをしながら、仲間の大切さや感謝の気持ちを共有しました。

色々な制限のある中、保護者の皆さまのご理解ご協力のもと、今年度もこのような温かい会を続けてくることができました。

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

これからも、お子さん達をはじめ、セッションに関わる全ての方たちが『ジュバラント(喜びに満ちた)』な日々を過ごせますように…☆

過去開催トップへ

2月土曜・小中学生グループ

今月も4グループのセッションをおこないました。

各セッションのプログラムの中にも春らしさが出てきて、「春よこい」を音楽に使用した活動も登場しました♪

キレイなメロディに合わせて、親子でデスクベルを順番に鳴らしていくのですが、和音の響きが素敵で、しっとりとした気分になりました。

今年度のセッションは3月の発表会で終わりとなります。

楽しい時間となるよう、スタッフたちも準備をしなくては!

また、年度の変わり目で、卒業するお子さんもいらっしゃいます。

お子さんの成長を保護者の方々と一緒に見守られたことが幸せでもあり、新たな旅立ちに頑張れ~!という思いと、これまでの活動の様子を思い出して感慨深くなったり…とスタッフも少しセンチメンタルな気分になりました。

過去開催トップへ

1月金曜・未就学児グループ

2023年が始まりました🐰☆

本年もどうぞよろしくお願いいたします!

新年の幕開けと同時に、楽曲の面白い使い方をした新しい活動も続々と生まれました!

あるマッチング課題の活動では、なんと!

とある楽曲の「イントロの一部分だけ」を用いて活動にしてしまったのです!

きっと一度は耳にしたことがある、とてもキャッチーなイントロなのですが、みなさんはどんな楽曲を思い浮かべられたでしょうか…??

それは…

♪マツケンサンバ

です!!

未就学児グループで取り組む活動なのに、なぜかマツケン…(笑)選曲したスタッフのユーモアさに、サンバのように心が躍りました(笑)

『カードみてポーズしよ、こーれーだ!』

(こーれーだ!の「だ!」のタイミングでカードを提示する→模倣する)

と替え歌し、カードと同じポーズを真似します。

この部分を繰り返すだけ!

お子さんも活動に慣れて模倣や注目することも上手になってきたら、「こーれーだ!」の所だけをさらに繰り返し、模倣する回数を増やしたりもしています。

なんともシンプル。

そのシンプルさがお子さんの集中や注目を促し、ノリノリで一緒にポーズしたりしています。

・キャッチーなイントロだけを使用する

・イントロに『取り組むべきこと』の歌詞をつける

・シンプルで覚えやすい

・繰り返すことができる

・間を生かす

・ノリ良く楽しい雰囲気に!

短い活動の中にも、ポイントがたくさん散りばめられています。

イントロだけを使うという、斬新な楽曲の使い方!

活動作りのヒントは、本当に色々なところに潜んでいるなと実感します☆

過去開催トップへ

1月土曜・小中学生グループ

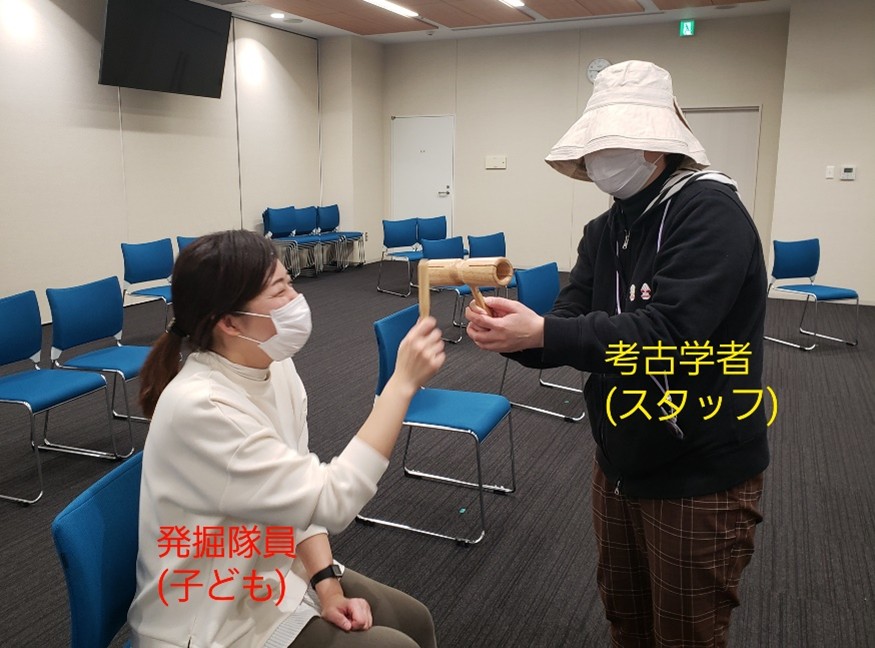

今回、あるグループで協力ゲーム「恐竜の化石発掘」という活動が始まりました。

ジュラシックパークのテーマ曲に合わせて、ウッドブロックを“コツコツ”とリズムよく鳴らすことができたらクリア!というゲームです。

まず、“考古学者”に扮したスタッフが、ウッドブロックをお子さんに提示します。

(スタッフは、考古学者風の帽子を被って登場しました。)

お子さんは、“発掘隊員”になりきり、考古学者の「コツコツ発掘しよう♪」という言葉かけに合わせてウッドブロックを7回鳴らします。

みんなが上手にコツコツできかどうかの判定は、“考古学教授”に扮するスタッフがおこないます。

〇の判定を貰えると、掘り出した恐竜の化石をホワイトボードに貼ることができます。

セッション1回につき、1体の恐竜の化石を発掘し、4体集めることが目標です。

グループには恐竜好きなお子さんもいて、とても盛り上がっていました。

集中してコツコツする(楽器を鳴らす)、みんなで協力する、という意識が芽生えているようでした。

スタッフも、担当スタッフからこの活動の内容を聞いた時、「面白い!」と大人ながらワクワクしてしまいました。

過去開催トップへ