音楽療法2022年実績

12月金曜・未就学児グループ

今月はクリスマスということもあり、♪ジングルベルの曲をそれぞれのグループのプログラムに取り入れました。

・親子で一緒に鈴を振って演奏

・合奏形式にして、子ども同士で相談をして楽器の分担を決める

・楽器を自分で持ち替えることを頑張ったり、「ジングルベ〜ル、ジングルベ〜ル」と歌に合わせたリズム(♫♩♫♩)で鳴らす

など、グループによって活動内容を変えて取り組みました。それぞれのグループの味も出て、賑やかで楽しい雰囲気の活動となりました。1つの曲でも、目的に合わせて色々な活動案が生み出せるものだなぁ、と改めて実感しました。

出席カードに描かれているツリーの絵を指差し、クリスマスを楽しみにしていることをThに伝えてくれるお子さん、

『園にサンタさんが来た。でも絶対あれは〇〇先生だった。』とクールに話してくれたお子さん、

『先生にもサンタさん来て欲しいなー』と切実に語るスタッフ…、

色々なエピソードも飛び出し、素敵な時間となりました☆

過去開催トップへ

12月24日土曜・小中学生グループ

2022年最後のセッションでした。

2022年最後のセッションでした。

クリスマスイブということもあり、どのグループもクリスマス仕様のプログラムを取り入れました。

『ジングルベル』『ホワイト・クリスマス』などのクリスマスソングにのせて、親子で一緒に取り組める音楽遊びをしました。

保護者の方がタンバリンを持っていろいろな方向に差し出し、お子さんがそれを追いかけて叩いたり、親子で息を合わせてベルやシンバルを鳴らしたり、スタッフの動きをみんなで真似したりと、それぞれのグループに合わせたプログラムを行いました。

スタッフもクリスマスムードを演出するべく、プレゼント…ではなく楽器の入った袋を担いで鈴を鳴らしながら登場!

少しでも楽しい雰囲気を感じてもらおうと、サンタの帽子やトナカイの角も着けて臨みました。

楽しい雰囲気を演出するには、まずスタッフが楽しむことが大事だと思っています。

スタッフが本気で楽しみ、照れずに思いきりやることで、周りの人にも伝わると信じています。時には、役者のように誇張して表現することも。

音楽療法は、楽しい“だけ”では成立しませんが、楽しくなければ取り組む意欲が低下してしまいます。

そのため、音楽療法士はセッションを実施するときに「どうしたら楽しくなるか」「どうしたら楽しさが伝わるか」も意識しています。

2023年も、よりよいセッションを目指して精進してまいります。

宜しくお願いいたします。

過去開催トップへ

12月5日土曜・小中学生グループ

今日は4ヶ月に1回おこなっている『ミニ発表会』でした。

ミニ発表会の日は、前半に保護者の皆さんも一緒に〈音楽遊び〉をして、後半にお子さんが前3ヶ月で取り組んだ合奏などを〈発表〉します。

今日の〈音楽遊び〉は、スタッフが10年程前に創作した”真似して鳴らそう”という活動でした。

簡単なリズムに合わせて、前にいるリーダーの動きを真似する活動ですが、声の掛け合いの部分もあり、初めての人でも盛り上がり、楽しめます。

後半の〈発表〉では、『群青』(YOASOBI)、『Mela!』(緑黄色社会)、などの曲を使った活動もありました。

皆、発表会に大分慣れてきているので、緊張というよりは、少しテンションが上がり、イキイキと披露している印象です。

今日の発表会は、もう一つトピックがありました。

我々音楽療法士が所属・運営している【子どものこころ音楽療法研究会ジュバラント】が、日本音楽療法学会の第2回【日野原賞】(音楽療法学会の前理事長・日野原重明先生を冠した賞)を受賞したため、お子さんと保護者の皆様にご報告し、今までのご協力や臨床からの多くの学びに感謝を申し上げました。

一人一人のお子さんや保護者の方との出会いで、我々は学び、成長させていただいていると実感します。

今後も、

皆の人生がジュバラント(Jubilant=幸せに満ちた)であることを願い、

スタッフ一同真摯にひらいた心で歩み続けます。

過去開催トップへ

11月26日土曜・小中学生グループ

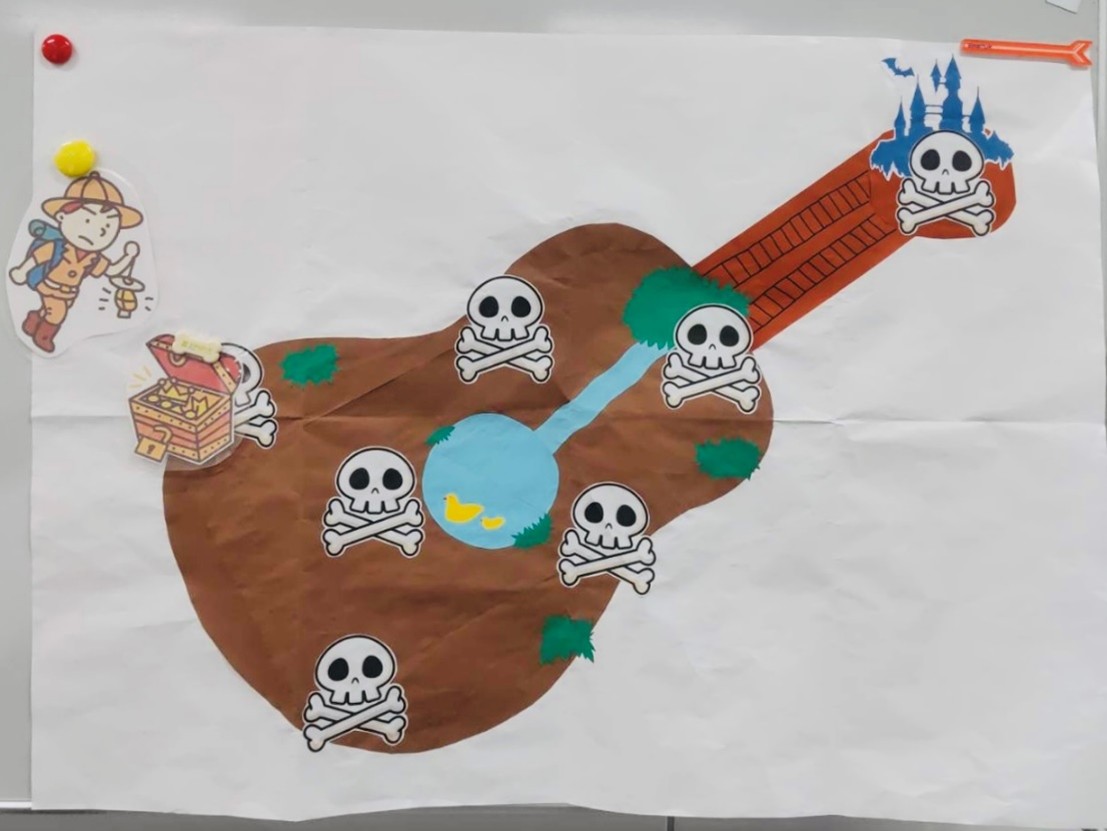

前回ご紹介した音楽ダンジョン『伝説のギター島』がついに最終回を迎えました!

最終回は、小グループに分かれて楽譜を見ながら演奏し、一番最後のダンジョンでは、その楽譜を合体させ全員で演奏してクリアを目指す、という内容でした。

お子さんたちと、どんな楽譜になっているか謎解きをしたり、楽器(今回はハンドベルを使用)を上手に鳴らすにはどのように操作したら良いか話したりしながら、仕上げていきました。

最後にはみんなで魔法の呪文を唱えてお宝をゲットすることができました!

魔法の呪文を唱えると開かずの箱が開いて宝物をゲットできるのですが、その開かずの箱を開ける役割を保護者の方にお願いしました。

(お子さんたちの呪文を受けて、開くのか!?開かないの!?どっちなんだい!?という駆け引きの演技をしていただきました!)

保護者の方の渾身の演技に、お子さんたちもドキドキ感が増し、生き生きとした表情でした☆

そして、この『伝説のギター島』、

・ギターのネックの所は線路みたいに…

・その先はボスの城みたいに…

・穴の所は池みたいな…

そんな担当者のイメージを、スタッフの1人が製作して形にしてくれました!

完成度の高さに感服でした!

スタッフみんなでアイデアを出し合い、保護者の方にも世界観を膨らませるためにご協力いただいたり、お子さんたちもドキドキワクワクしたり…。

セッションに関わる全員で創り上げる、一体感のある活動となりました!

みなさんも、楽譜の謎、解いてみてください…☆

過去開催トップへ

11月12日土曜・小中学生グループ

久しぶりの土曜セッションでしたが、

今日も4セッション行いました。

とあるグループで取り組んでいる、音楽ダンジョンの活動について。

世界観に入りやすいように、“ギター島”なる架空の島を作成し、

ダンジョンに取り組み、宝箱をゲット!

こんな活動、子どもだけでなく、大人もワクワクするに決まってるじゃないか!と

胸が躍るプログラムなのですが、どうやらそろそろ終わりを迎える模様…

セッション終了後、最後はどんなダンジョンにしたらいいのか、と

スタッフ同士で話をしていました。

「こんな感じにしてはどうでしょう?」「面白いかも!」

「曲を作れます?」「こうしたらいいんじゃない?!」

「ついでに他のグループもアイデアもらえます?」

なんて議論してて、時間が過ぎていったのでした。

プログラムを考えるにあたり、どういう目的をもっているのか、

子どもたちのどんなところを伸ばしたいのか、

そこを考えるのはとても大事ですが、

子どもたちだけでなく、保護者の方も、セッションをするスタッフ自身も、

ワクワクするようなプログラムができたら最高だなと思いながら日々取り組んでいます。

さてさて、音楽ダンジョンは…どんな内容になるのか、次回のセッションまでのお楽しみです♪

過去開催トップへ

11月金曜・未就学児グループ

あるグループでルパン三世のテーマ曲を使った「指令ゲーム」を始めました。

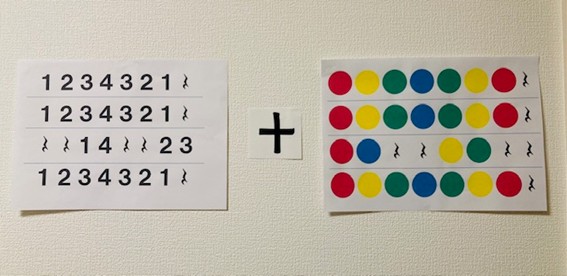

指示された“くだものマラカス”を指示された色のフープまで運ぶゲームです。

まず、子どもはスタート地点に立ちます。

途中の机には、くだものマラカスがたくさん並べられています。

その先に置いてある4色のフープがゴールです。

スタッフは、「〇〇さんは、みかん(のマラカス)を持って、赤いフープに入ってください!」と子どもたちに指令を出します。

ルパンのイントロが流れたらスタートです!

指示されたマラカスを机から取り、指定された色のフープに入ります。

フープに入ったら「みかんを持って、赤いフープに入りました!」と報告して、指令が遂行できたか確認をします。その後は、運んだマラカスを楽しく鳴らしてゲームは終了です。

この活動は、2つの指示(マラカスの種類、フープの色)を同時に覚えなくていけないため、集中して指示聞く・覚える力を促すことができます。

カッコイイ、少し大人っぽいルパンの曲でより気分も盛り上がります。

子どもたちは、指令を聞き逃すまいと真剣に取り組んでいました!

過去開催トップへ

10月金曜・未就学児グループ

とあるグループでミッションインポッシブルのテーマ曲に合わせてマラカスを鳴らす「ミッション」という当センターの音楽療法ではおなじみの活動をおこなっています。

自分の持っている(くだものや動物の形をした)マラカスのカードが提示されたらすばやく鳴らし、カードが見えなくなったらすばやく止める…といったゲーム感覚の活動です。

そして土曜グループでは、これまたおなじみになっていた通称“SPさん”(スタッフがサングラスをかけてSP(要人の警護をする私服警官)を演じます。)が、金曜グループで初めて登場しました。

子どもたちは、「SPさんは〇〇先生だ!」と心のどこかではわかっているようでしたが、恐る恐るSPさんを見つめ、緊張感の中で楽器を鳴らしていました。

その真剣な眼差しや子どもらしい反応がかわいらしかったです。SPさんの登場で、子どもたちはいつもよりさらに集中して活動に取り組むことができました。

9月金曜・未就学児グループ

最近、あるグループでは、

はじまりの歌を歌う前に、お子さんたちと「雑談」をしています。

今日は幼稚園でどんな事があった?

好きなお弁当のおかずは何?

どんなアイスクリームが好き?(夏休み中でとても暑い日だったので)

などなど、話の内容は音楽とはあまり関係はありませんが。。。

『ブランコした!おにごっこもした!』

『〇〇ちゃんと、〇〇ちゃんと遊んだ』

『(お弁当をいつもと)違うお部屋で食べたの』

だんだんと文章の組み立てが上手になり長文でお話しできたり、表現の幅も広がり具体的に教えてくれたりして、盛り上がっています。

お友達の新しい一面を知ることができたり、親御さんもお子さんの話を解説してスタッフに教えてくれたりしています。

自分が経験したことを思い出して相手に伝え共有したり、好きなもののお話をすることで、

お子さんたちの緊張もほぐれ、和やかな雰囲気でセッションを始める事に繋がっています。

そろそろ始めようか!

と声をかけて、ピアノの合図をきっかけに♪はじめようの歌を歌い始めると、キリッと切り替わり活動へ向かう姿勢は、さすがだなと感心しています☆

目的に合わせた活動も大切ですが、

雑談などのたわいもない会話や遊びを通して、心が通い合うような瞬間があることが、大切で必要なことなのだな、と実感します。

過去開催トップへ

9月24日土曜・小中学生グループ

今回は、音楽療法士の先生がご見学にいらっしゃいました。

こちらの音楽療法を実施していることを知りご連絡をくださった、とても熱意のある先生です。

コロナ禍により以前に増して様々な手続きや配慮が必要になりますが、同じ志を持った音楽療法士の先生がこうして見学に来てくださり交流が図れることはありがたいことだなと改めて感じました。

写真は、記念にご見学の先生と撮影したものです。

後列のスタッフが何やら色々なアイテムを持っていますので、補足をします。

・サングラスをかけているのは「シンバル刑事(“デカ”と読みます。)」です。親子でおこなう活動に登場しました。司令官役のスタッフの「〇〇さん親子の現場に急行せよ」の合図で、シンバルを持って現場に急行します。親子で息を合わせてシンバルを叩く様子を見て、シンバル刑事は満足そうに現場を後にしていました。

・忍術が書いてある巻物は「忍者修行」と称した活動で使用しました。子どもたちが修行中の忍者になりきり、忍術の修行をする活動です。今回の修行は「雲隠れの術」(スカーフを持ちながら音楽に合わせて歩行し、音楽が止まったら動きを止めスカーフですばやく顔を隠す。)と、「“すばやく叩く”の術」(提示されたたいこをすばやく叩く。)でした。

・右端のスタッフが持っているのは、「目指せ!冒険家」の活動で使用した冒険家と宝箱のイラストです。

ホワイトボードに“ギター島”の地図を貼り、RPGゲームのように冒険家を島内のクエストに進めていきます。クエストにたどり着くと、子どもたちには、友達と協力して取り組む“協力ゲーム”が待っています。

協力ゲームに取り組むと宝箱をゲットできます。ただいま、ギター島のクエストは、だんだんとクリアされていて宝箱が増えてきています。

今回も、それぞれのグループの目標に合わせてスタッフが工夫を凝らした活動に取り組みました。

スタッフは、お子さんやお家の方が笑顔で取り組む姿を想像して、ニヤニヤしながら日々活動を考えています☆

過去開催トップへ

9月3日土曜・小中学生グループ

2022年度初めてのミニ発表会の日でした。

お子さん達は、合奏やダンスなど、日頃の練習の成果を発表してステキな姿を見せてくれました♪

欠席の多いグループもありましたが、スタッフ間で相談して工夫を凝らし、合奏のパートや構成を変える等して、“今日のコンディションで出来る限りのことをしよう!”と取り組みました。

そしてこの日は、児童精神科医の先生が見学にいらっしゃいました。

この日のセッション序盤で行なった全員参加の音楽あそびに、参加していただきました。

みんなの前に立ち、好きな動作を考えてお手本として見せる、という役割をお願いしました。すると、スタッフも考えつかないような、個性的でなおもしろい動作をみせてくださり、会場が大盛り上がり!

他にも、人手が足りなかった合奏に加わって一緒に演奏していただきました。

隣に座った初対面のお子さんともすぐに打ち解け、演奏が終わった後も「(離れないで)となりにすわってよ~!」と引き留められるほど。

お子さんもスタッフも、「なんて魅力的な先生なんだろう…!」とすっかり惹かれてしまいました。

日々の実践やこれまでの出会いの中で、“優れた対人援助の専門家は、人柄も魅力的であることが多い”と感じます。

我々音楽療法士も、技術や知識の研鑽を積むと共に、魅力的な人間でありたいな、と改めて感じた日でした。

過去開催トップへ

8月金曜・未就学児グループ

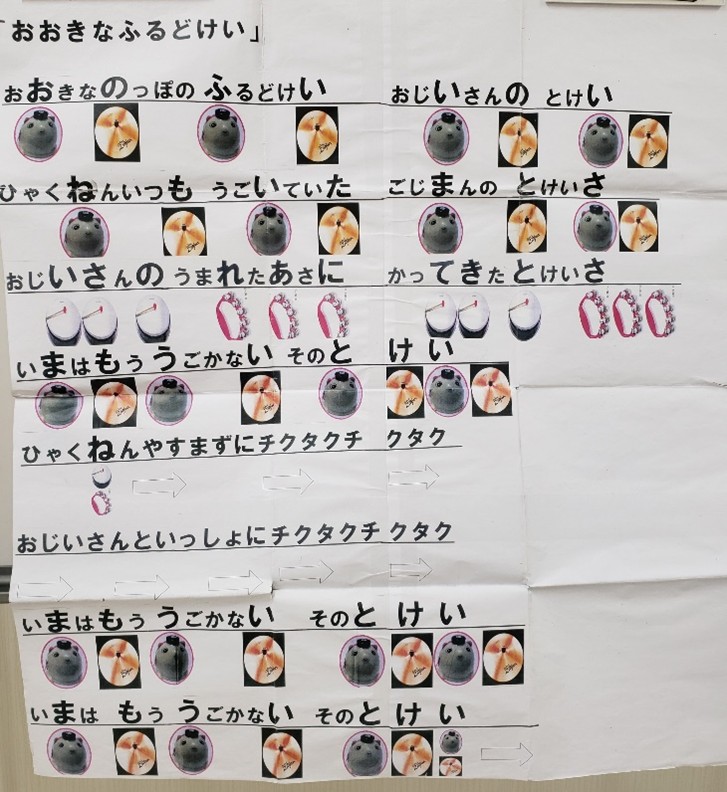

未就学グループでも、セラピストの合図に合わせて演奏したり、写真付きの楽譜を使った合奏に取り組んでいることは以前もお伝えしてきました。

「合奏」という活動の中には、演奏すること以外にも、

・自分のやりたい楽器を選択する

・お友達と相談して楽器を決める

・楽器を大切に扱う

・演奏してみてどうだったか等の感想を言う

などの目的もあります。

合奏の活動時間としては約10分〜15分位ですが、

その少しの時間の中にも、たくさんの課題が盛り込まれています。

お友達の鳴らす様子も横目で気にしながら演奏したり、

自分で楽器を持ち替えるのを頑張ったり、

やりたい楽器が被ったからジャンケンで決めよう、とお友達に提案をしたり、

負けて悔しくて泣きながら『もう一回…楽器を交換してやるのは…どう?』と打診してみたり…

お互いを意識し合いながら、お子さんたちなりの成長ドラマがたくさん詰まった、意味深い時間となっています…☆

過去開催トップへ

7月金曜・未就学児グループ

今、とあるグループでお届けものゲームをおこなっています。

今、とあるグループでお届けものゲームをおこなっています。

“ボードに動物を乗せて二人で協力して運ぶ”というゲームです。

「お届けものです。大事に運ぼう~♪」というオリジナルの曲に合わせて、スタッフのところまで運びます。ボードにはテープを貼って持つ位置をわかりやすく示しています。

この活動のお約束は「どうぶつさんを、無事に先生のところに連れていくこと」です。

「そのためにはどうしたら良いか?」を活動の前に子どもたちと共有します。

・ゆっくり歩く

・お友達と同じ速さで歩く

・ボードをまっすぐ持つ(グラグラさせない)

子どもたちは「早く行きたい!」気持ちがありながらも、ゆっくりとしたテンポの曲に合わせて、頑張って歩く速さをコントロールしていました。

音楽があることで「ゆっくり」とはどの程度の速さなのかがわかりやすく、尚且つ、楽しく取り組むことができています。

過去開催トップへ

7月土曜・小中学生グループ

土曜日の音楽療法は、音楽療法士5名が担当しています。

5人全員が揃うことが当然望ましいのですが、時には体調不良等でやむを得ず誰かが欠席したり、足を骨折して動けないため伴奏に徹するスタッフがいたり(レアケースです)することがあります。

セッションでのスタッフの役割は、大きく分けると次の3つがあります。

主に子ども達に活動の流れを伝えたり合奏の指示を出したりして、セッション進めていく役割の『メインセラピスト』、主に個別での援助が必要な子どもの側でサポートをしたり、楽器の準備や消毒をしたり、全体の様子を見ながら場の調整をおこなう『コ・セラピスト』、主に、子どもやメインセラピストの様子を見ながらテンポやタイミング等を変化させて演奏する『伴奏者』、の3つです。

1日4つのセッションの中で、一人の音楽療法士が、時にはメインセラピストをやったり、時にはコ・セラピストをしたり、時には伴奏をしたりしています。5人の音楽療法士は、その時々でそれぞれの役割を担い、一人も一時も「暇」にしていることはありません。

さて、やむを得ず欠席することになった音楽療法士がいる場合、その一人が担っていた3つの役割を、残りの4人のセラピストがカバーすることになります。

かなり大変なのですが、そんな時にも、チーム力と個々の能力が活かされます。体調不良の場合、直前に欠席することが分かるのですが、すぐに、そのスタッフが担当していた役割のどの部分を誰がカバーするのか、検討し決定します。メインセラピストの役割の場合は、活動の段取り、細かい指示出し、注意点などを頭に入れ、イメージトレーニングや練習をします。コ・セラピストの場合は、サポートするお子さんの最近の様子や留意点などについて再確認し、また、少ないスタッフでお子さんのサポートをすることになるため、子どもの座席やスタッフの位置、どの場面でどのスタッフが誰の側にいるのがいいのか、というようなことを再検討します。伴奏は、楽譜を受け取り、弾けるように練習し、メインセラピストとの合図や細かいタイミングなどについて打ち合わせます。

それぞれ、自分の今までの役割+お休みスタッフ分の役割を担うので、その準備と実際のセッション時の動きと、両方がかなり大変になります。

でもその大変さや、スタッフが一人いないことを感じさせないように、セッションを遂行します。長年のチームワークと、個々のセラピストがどの役割も担えるスキルがあるので、急な変更も何とか対応できます。

2007年からコツコツ積み上げてきたスキルとチームワーク、我々音楽療法チームの強みです。コツコツ長く歩み続けてこれたのは、周りで支えてくださった様々な方々、そして一番はお子さん、保護者の皆さまのおかげです。たくさんの方に支えていただいて、我々音楽療法士は成長させていただいています。本当に感謝の思いです。

過去開催トップへ

6月金曜・未就学児グループ

今回は、複数の楽器を使っておこなう合奏の活動をご紹介します。

今回は、複数の楽器を使っておこなう合奏の活動をご紹介します。

楽器を鳴らすタイミングを言葉や合図で指示をする合奏は定番ですが、写真やイラスト入りの楽譜を使った合奏もお子さんたちは集中して取り組んでくれています。

楽譜を使った合奏は、言葉を聞いて理解するのが苦手なお子さんも目で確認できるので取り組みやすいのが良いところです。

また、曲全体が把握できるので、自分の担当の楽器がいつ登場するか、どこで終わるのか、見通しがつきやすくなります。

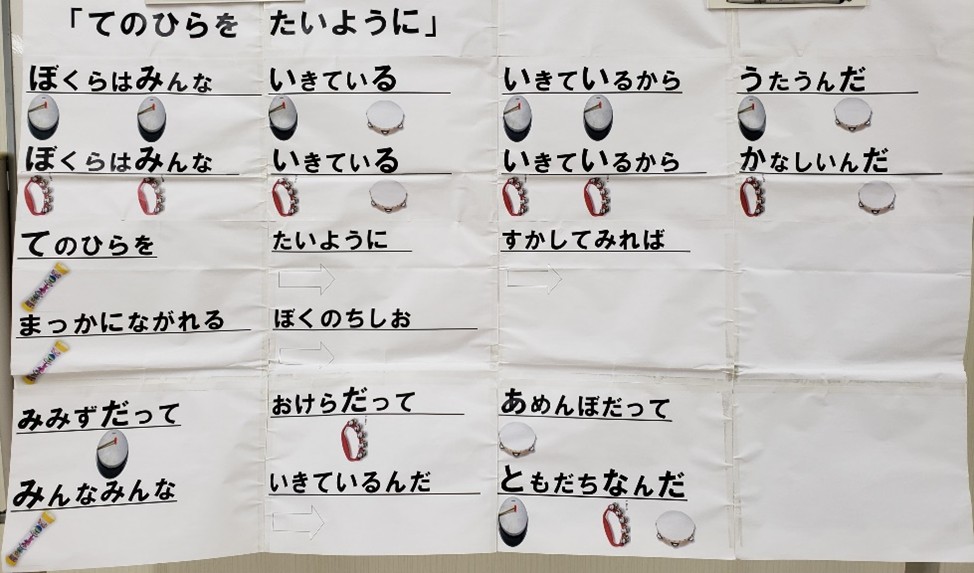

写真は、「大きな古時計」と「手のひらを太陽に」の楽譜です。スタッフが工夫して作成しています。